| 2022年5月31日(火) |

| みんなで跳ぶことの価値 |

|

|

|

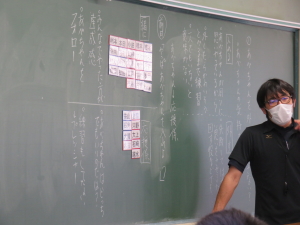

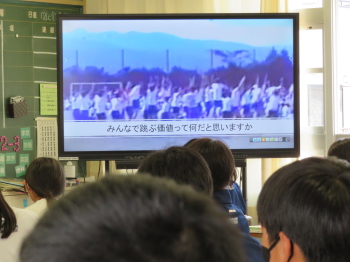

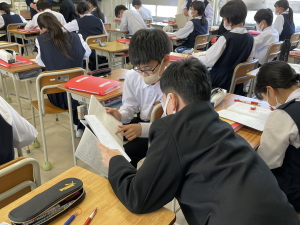

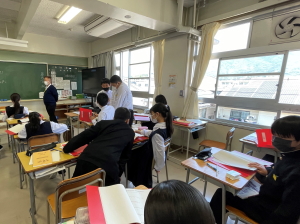

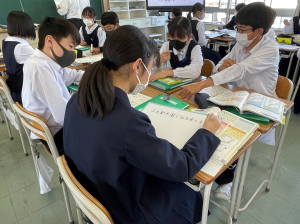

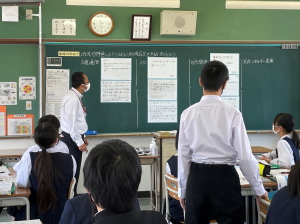

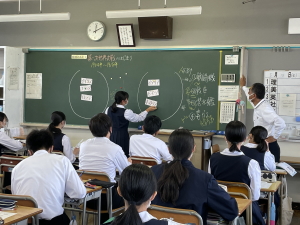

1年生と2年生の道徳で「みんなで跳んだ」という話から、みんなで何かをすることの価値について改めて考える授業をしました。

体育祭の大縄跳びの練習で、一度も跳べない少年に対して「一緒に跳ぶのが平等か」「外すのが思いやりか」クラス皆で悩みながら、結論を出していくあるクラスの実話から、「自分ならどうするか」意見を出し合いました。「自分なら一度も跳べないとみんなに悪いから外してほしい。」「気を遣う少年だから、外してあげるのが思いやりでは。」「みんなで跳ばないと本当の一位じゃない。」「勝てなくてもいいから、全員で跳んで達成感を得たい。」まるでそのクラスの話し合いに参加しているかのようです。そして、それぞれの思いやりの形が違うことに気づきます。最後に動画で「最高のビリ」という結末を得たクラスの姿を見ます。そして「みんなで跳ぶことの価値」を改めて考えました。

「もし外して跳んで一位だったら、これまで通りの一位だったけれど、話し合いをしてみんなで跳んだことで、クラスのみんなも成長したと思う」と、前日の話し合いに価値を見出した授業感想がありました。

みんなで何かをすることの難しさとともに、難しさを乗り越える価値の深さをじっくり味わった1時間でした。

|

|

|

| 2022年5月31日(火) |

| 青空のもとで |

|

|

|

グラウンドから、生徒たちの声援が聞こえてきます。

昨日降っていた雨も上がり、4時間目は青空のもとで、体育参観日に向けた2年生の学年体育の時間です。

生徒たちは、今週末の土曜日に行われる体育参観日に向けて、クラス対抗の学年種目と全員リレーの練習に取り組んでいます。

今日、全体で取り組んでみて、クラスの課題が見つかったと思います。体育参観日まで、クラスごとに協力して意見を出し合い、その課題の克服に取り組んでいきましょう。クラスの成長にとって、そのプロセスがとても重要です。レベルアップした皆さんの姿を見せてくださいね。

|

|

|

| 2022年5月30日(月) |

| 3学年、みんなで跳ぶぞ |

|

|

|

3学年の縄跳び練習が小雨の中、行われました。クラスごとに並び方も二列や一列と、工夫が見られます。

途中で保体委員長から、回す人と跳ぶ人に分けた個別練習が提案されます。跳ぶ人たちには、委員長自らお手本を示しながら跳び方のコツを伝達します。

回す方は、先生もお手本に入って、縄の持ち方、腰の入れ方を何度も回しながら確認、練習します。

そして最後に合わせます。うまくいったクラスも、まだまだ練習したそうでした。生徒中心になって練習する姿はさすが3年生です。自分たちの力でまとまり、練習を重ねることで、より思い出深い行事になりそうですね。

|

|

|

| 2022年5月30日(月) |

| 知らない人やものについてたずねよう! |

|

|

|

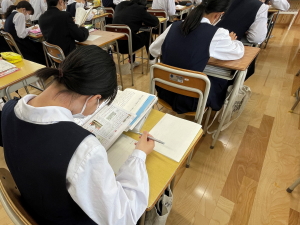

1年生が英語科の授業で、疑問に思うことを知るために,教科書に問題として掲載されているものが何なのか、また、誰なのかを、指でさしながら英語でたずねたり答えたりする学習に取り組んでいます。

「What's this?」「It's a ○○.」

「Who's that?」「That‘s ○○.」

ペアで「what」や「who」を用いて、コミュニケーションを行う技能も同時に身に付けようとしています。うなずいたり、相づちを打ったりしながら、上手にコミュニケーションを取っていましたね。

これで、外国の人にも英語で質問することができますね。ジェシカ先生に今度、習った英文を使って、いろいろ質問してみましょう。

|

|

|

| 2022年5月30日(月) |

| 教育実習、スタート |

|

|

|

教育実習の先生が5人いらっしゃいました。みなさん廿日市中学校を6、7年前に卒業した先輩たちです。朝のあいさつも緊張しながらされ、昼の放送で簡単に自己紹介がありました。そしてさっそく、今日は実習担当をする先生のクラスに入ってその授業やSHRを一緒に過ごします。

1年生の総合的な学習の時間も一緒です。「自分たちのときでは考えられません」と、一人一台クロムブックを軽やかに操る姿に驚きの声も。1年生は平和学習の最中で、「放射線の被害について詳しく調べています」「原爆ドームの本来の姿がどうだったのか」「どのような記念碑があるのかを調べています」と、それぞれのテーマを見つけて調べ学習を進め、スライドにまとめています。

学ぶ道具や様子は変わっても、平和を願う気持ちは変わりません。実習生の先生たちも皆さんも新しい時代をつくる同じ若者です。3週間、いろんなことを語り合ってください。

|

|

|

| 2022年5月27日(金) |

| 鰹節のようになれば成功! |

|

|

|

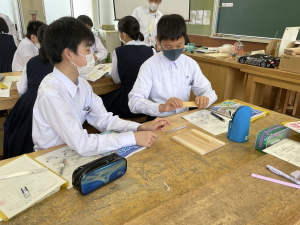

1年生の技術では、かんなの削り方を学習しています。前回取材したときはのこぎりでした。先生がお手本を見せています。体操服に着替えた1年生たちがその周りを囲んでいます。シュッと音がして先生が鮮やかな腕前で削ります。先生が削りかすを持って「かつお節のようになれば成功」と示すと皆が笑顔でやる気になります。

「なかなか削れん」「持ち方じゃない?」「もっと力を入れた方がいいかも」

生まれて初めての「かんな」に苦戦します。その中で「かつお節」に成功した人も。

一つ一つの道具の使い方をマスターしたら、次は、生活を豊かにする、あるいは創造性あるふれる作品をたくさん作ってくださいね。

|

|

|

| 2022年5月27日(金) |

| まめ、まめ製品!! |

|

|

|

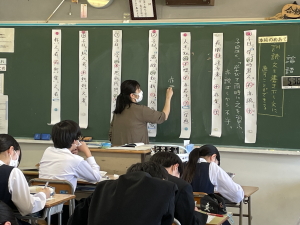

2年生の家庭科では6つの食品群について学んでいます。黒板に主な働きごとに色分けされた短冊が貼られています。そして、たんぱく質の代表的な食品の例を挙げていきます。「肉はどんな種類がありますか。」「とり」「牛肉」「豚」「馬」「わに…?」と、思いつく限り発表していきます。次は「卵」、「豆」と、肉と同様テンポよく発表していきます。「魚」の種類を発表するとき先生が「小魚」の実物を見せて、「あーあれか。」と、いつも食べている「あれ」と「たんぱく質の小魚」が結びつきます。そして、1群たんぱく質の主な食品を覚えるために皆が声をそろえます。「魚、肉、卵、豆豆製品」「まめまめ…?」「もう一度!」「魚、肉、卵…」数回繰り返していくと、すぐに覚えられたようです。

栄養バランスのよい献立を立てる力を身に付けるためにも、6つの食品群の代表選手はしっかり覚えておきたいですね!

|

|

|

| 2022年5月26日(木) |

| 楽しいルーティン! |

|

|

|

2年生の英語は楽しいルーティンから始まります。会話の構文を用いて、質問をしたり答えたりしています。相手がいない、という場面があると、「こっち、こっち。」「一緒にしよう。」と、あたたかい声があちらこちらからあがります。そして、スタートの合図があると、どこのグループも楽しそうに活動を始めます。質問への答えに疑問が生じたら、何度も聞き返しています。構文をただ、なぞるだけではないのですね。きちんと相手に関心を寄せながら英語で対話をしていることがわかります。

今日の目標は「接続詞whenの使い方を覚えることができる!」です。目標を確認するとすぐに「○○のとき~」と、応用するつぶやきが聞こえます。学ぶ意欲はあたたかい雰囲気の中でどんどん湧いてくるのですね。

|

|

|

| 2022年5月26日(木) |

| 雨空の下、みんなで跳ぶぞ |

|

|

|

昨日に引き続き、体育参観日に向けて、大縄跳び の練習をしています。今日はあいにくの曇り空。途中 から、雨が降り出し、一時避難し、小雨になったところ

で再開です。

「せーのっ!」縄を回す1年男子の掛け声が響き渡り、全員でジャンプ。うまくいかない、もう一度。「並べかえよう。」「大丈夫、大丈夫。」自然に声があがります。先生も回し手にアドバイスを重ねます。そして跳び直すこと数回目。「1、2…。」初めて跳べました!雨空の下、拍手と笑顔がこぼれます。そして今日の最高は4回!初めて練習した昨日はゼロ回でしたから、大進歩です!

向こう側では、3年生が男女に分かれて練習をしています。「二列になればいいんじゃない?」「もう跳べるから合わせよう。」声かけも的確です。並び方にも工夫が見られます。一人、縄の外にいて全体を見る係もいます。さすが3年生。

縦割りの練習は下級生には上級生の技や関わり方を見るチャンスです。上級生は下級生に見られているというほどよいプレッシャーが練習を盛り上げます。

それぞれのクラスのドラマが紡ぎ出される10日間。明日は晴れますように。

|

|

|

| 2022年5月25日(水) |

| 体育参観日に向けて |

|

|

|

中間テストも終わり、6月4日に行われる体育参観日に向けての練習が始まりました。大縄跳びと全員リレーは、全学年が取り組む運動です。2年生と3年生は、それにもう一つ、学年で取り組む運動が加わります。

一人一人の体力やスキルなどの違いを受け入れ、お互いが助け合ったり教え合ったり、課題解決の場面で自分の考えを述べたり友達の話を聞いたりしながらお互いの信頼関係を深め合ったり、練習を通して学ぶことはたくさんあります。

早速今日は、3年生や1年生が快晴の青空のもと、大縄跳びなどに取り組んでいました。今年度は、放課後練習について、縦割り集団で行う日も計画しています。廿日市中学校のリーダーである3年生の皆さん、1・2年生のことをよろしくお願いしますね。

|

|

|

| 2022年5月24日(火) |

| 画面越しの生徒総会 |

|

|

|

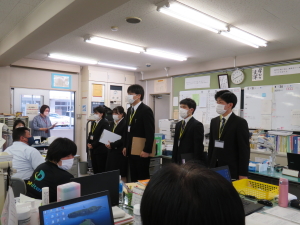

生徒総会が行われました。今年度はMeetによる生徒総会です。始まる前はつながるかどうか心配されましたが、無事に話す人の顔が全クラスで確認でき、初の画面越しの生徒総会が開幕しました。

まず生徒会長からの言葉があり、スローガン案、委員会活動計画、予算案など議事が続きます。各クラスからの質問を代議員がすると、執行部の担当者が答弁していきます。「スローガンにある『伝統』の意味は何ですか?」「美化コンクールを行ってほしいのですが、どうですか?」「残食ゼロに対する具体的な取組は何ですか?」といった、スローガンや学校の生活、ルールに関わる質問が次々におこなわれます。執行部の担当者はそれに対し、「伝統とは、先輩方がこれまで苦労して守ってこられたものです。」「いい提案をありがとうございます。同様のものを考えたいと思います。」等、さすがの返答を重ねていきます。そして終盤のクラスアピールで盛り上がりは最高潮に。クラスの特色、願いを代表者が緊張しながらも工夫して伝えます。すると、一つのクラスがアピールを終えるごとに校舎中に万雷の拍手が鳴り響きます。あたたかい空気に包まれたなか、教頭先生が「友達との関わりの中で学ぶことがたくさんあります。ぜひ、友達とともに伸びていってください。」と結び、無事に閉会を迎えました。

今日のMeet生徒総会は、進化しながら伝統を受け継ぐ新しい形で行われました。執行部の皆さん、準備、進行など本当にお疲れさまでした。新スローガン「つむぐ」に思いを託し、みんなでさらによりよい廿日市中学校を目指していきましょう。

|

|

|

| 2022年5月23日(月) |

| デジタル機器活用研修サポート |

|

|

|

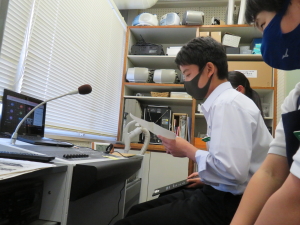

中間テスト1日目、生徒が帰宅した午後から、広島県教育委員会の 有田 貴信 指導主事を講師にお招きして、先生たちの「デジタル機器活用研修」をサポートしていただきました。生徒一人1台タブレットの時代、生徒たちだけでなく、私たち教職員のスキルを高めることで、より質の高い教育が提供できると考えています。

「提出物等を一括してオンラインで管理できるようにしたい。」「授業で実際使ってみながら、生徒の学びの深化につながるような使い方を考えていきたい。」など、今日の研修から先生たちは何か授業のヒントを得たようです。

現状維持は後退といいます。新しいことに挑戦してみることで、「やっぱりここは紙と鉛筆がいいな。」「これは、タブレットの方が絶対子どもたちの理解が深まるな。」など、先生たちもこれまでの実践をさらに進化させることができると思っています。

これからも、生徒たちのために先生たちも一丸となって頑張ります。

|

|

|

| 2022年5月23日(月) |

| 熱中症予防教室 |

|

|

|

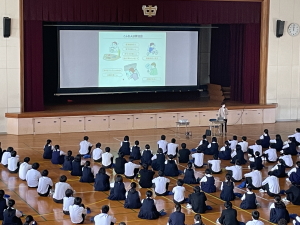

中間テストの1日目、給食時間までの4時間目に、大塚製薬株式会社より 小澤 美南 様を講師にお招きして、「熱中症予防教室」を実施しました。

今回は、2年前、新型コロナウイルスによる臨時休業で実施することができなかった3年生と、新入学の1年生が一緒に話を聞きました。

熱中症は命に関わることから、3年生も1年生も、聞く態度もすばらしく、真剣に講師の先生の話を聞いていました。さすが廿中生です。

熱中症対策のポイントは、①暑さに慣れること。②毎日の健康管理をきちんとすること。③こまめな水分補給だそうです。

特に、1年生は中学校での初めての夏を迎えます。今日学んだことを生かして、みんなで熱中症を予防していきましょう。

|

|

|

| 2022年5月23日(月) |

| 初めてのテスト |

|

|

|

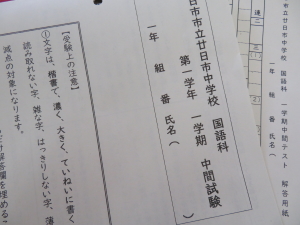

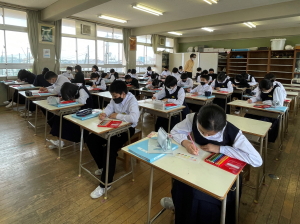

今日は中間テスト初日です。1年生は生まれて初めての中学校のテストでした。まず国語のテストから。

どのクラスも緊張しながらテストを手に取り、開始のチャイムが鳴るまで待ちます。そして時間を気にしながら、ペンを走らせる音だけが教室に響きます。国語は文章題が多いですので、何度も消したり書いたりした努力の跡が多くの人の答案に見られます。

1時間目を終えて教室から出てきた1年生の何人かに初めてのテストの感想を聞くと「難しかった。」「時間内には終わった。見直しもした。」「漢字がダメだった。」「勉強はしたけど…終わった。」「次の社会を頑張る。」と、悲喜こもごもでした。

今、どれくらいの力がついているのかを試すのが試験です。テストが終わったらそれで終わりではなく、結果が返ってきたら、自分の力をじっくり見つめ直し、次への作戦を練り始めましょう!

|

|

|

| 2022年5月20日(金) |

| 学びて時に之を習ふ |

|

|

|

3年生の国語科では今、「論語」を読み、孔子の考え方を読み取る学習をしています。「論語」は、古代中国の時代に生きた孔子の言葉を、弟子たちがまとめた書物で、人生の悩みや迷いを読み解くヒントとして多くの人に親しまれています。

生徒たちは、「訓読文」という漢文の原形に返り点や送り仮名などを施したものを、その返り点などのルールに従って、より日本語らしい文である「書き下し文」に改める練習をしています。

うまく現代語訳にすることと合わせて、自分の日常生活や学校生活を振り返って、孔子の言葉から何かプラスになることを見付けられるといいですね。

子曰。「学而時習之。不亦説乎。有朋自遠方来。不亦楽乎。人不知而不慍。不亦君子乎。」

確かに、「訓読文」や「書き下し文」にしないと全然分かりませんが、生徒たちは一生懸命学んでいます。

|

|

|

| 2022年5月20日(金) |

| 種子をつくらない植物 |

|

|

|

1年生が理科の授業で、種子をつくらない植物のからだのつくりとふえ方には、どのような特徴があるかを学習しています。

顕微鏡でシダ植物やコケ植物を観察しながら、種子植物のからだのつくりと比較して、共通点や相違点をまとめています。

シダ植物もコケ植物も種子をつくらない植物ですが、シダ植物と異なりコケ植物は、根・茎・葉の区別がないことなど、同じ植物でも、体のつくりやふえ方には、様々な特徴があることが分かりました。

登下校で、いろいろな植物を見ると思いますが、これまで学習したことを生かして、植物を分類しながら歩いてみるのもいいですね。

|

|

|

| 2022年5月19日(木) |

| TPOに会った服を自分らしく |

|

|

|

1学年の家庭科でTPOに応じた自分らしい着方を考える授業をしていました。いつ、どこで、どんな目的、場面かをふまえて服装を選び、それに今回は、「自分らしく着る」という課題が加わっています。場の設定は自由ですので「夏休み」「海に行く」「お花見」等、バラエティに富んだ設定が見られました。そして、自分の設定した場に応じて服装を考え、イラストにしてプリントにかきこんだり色を塗ったり真剣に作業をしていきます。「体温調節がしやすいように」「夏なので白色を」「水に濡れてもよいようにサンダルで」等、なぜそのような服装にしたのか、理由や工夫点を詳しく書き込むことで、さらに考えが深まっていきました。

着ていく場の相手や目的を尊重すると同時に、自分の立場や個性を理解してもらうことがTPOを踏まえた服装の本意であると言われています。わきまえているけれど個性もある。そんな本物のおしゃれを目指したいですね!

|

|

|

| 2022年5月18日(水) |

| タブレットを活用して思考力・表現力… |

|

|

|

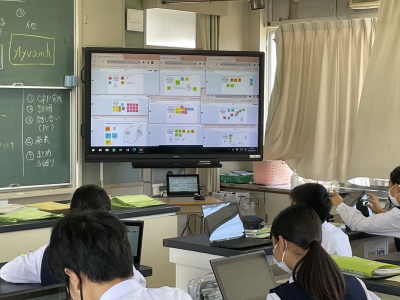

国のGIGAスクール構想に基づき、廿日市市では一人1台のタブレットが整備されています。

2年生の理科の授業では、各グループがタブレットを使ってまとめたものを全体で共有しています。また、1年生の社会科の授業では、タブレットで2つの資料を見比べながら、気付いたことをグループでまとめています。

生徒たちの思考力・表現力を高めるため、生徒同士の情報を交換したり、意見や考えを交流したりする場面にも、タブレットを有効に活用していきたいと思っています。

|

|

|

| 2022年5月18日(水) |

| 乗法・除法みんなで確認 |

|

|

|

1年生が数学科の授業で、これまで学習したことを基に、3つ以上の正の数と負の数が混じった四則計算や累乗の計算といった先生からのお題に挑戦しています。

一人一人が取り組んだ後は、みんなで解答の確認をしています。ところどころから、「あ~そうか」「なるほど~」といった声が聞こえてきます。

例えば、

○ 0.32=

○ (-2)100÷(-2)99=

確かに、結構悩みます。

|

|

|

| 2022年5月17日(火) |

| 日本を地域区分しよう! |

|

|

|

2年生が社会科の授業で、配付された資料から読み取れる地域区分と地域的な特色の関係を学習しています。

「自然環境」「人口」「交通・通信」「資源・エネルギーと産業」の4つのカテゴリーについて、地域区分されたそれぞれ2つずつある資料を組み合わせて、読み取れることをグループごとに調べています。

ある班は、都道府県別の「平均年齢」と「合計特殊出生率」の資料から、「三大都市圏、地方中枢都市を中心に、平均年齢、特殊出生率が低いのは、若者が都市圏に移って仕事が忙しいことが、出生率が低くなるのとに関係していると考えられる。」など、資料から読み取れる地域的特色を考察しました。

一つの視点で、日本を見てみると様々な特徴を見ることができて面白いですね。

|

|

|

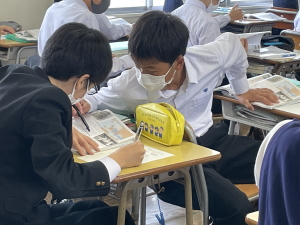

| 2022年5月17日(火) |

| 学校塾 |

|

|

|

3学年は昨年度からテスト週間に「学校塾」と称して自主勉強会を実施しています。代議員会で授業の 課題を出し合ったことがきっかけで、「教え合いをすることで学習がはかどり、授業にもっと意欲的になるの では」という思いから提案されました。「自習したい人」「教えてほしい人」「教えることができる人」に分けて募集し、人数をバランスよく振り分け、それぞれのニーズに応じた勉強会になるよう工夫しています。

今日は、20名ほどの生徒がいました。多いときは80名を超える生徒が集まります。「授業中、先生に質問できないことをできる機会をつくってもらってよかった」「テスト週間に学習するのはあたりまえだけど、仲間と教え合う時間や場所を学校がつくってくれたのはよかった」と塾の評判は上々です。

これから入試に向けてますます勉強に力を入れなければいけませんが、この「学習塾」は心強い味方になりそうです。受験生、ファイト!

|

|

|

| 2022年5月16日(月) |

| 努力のあしあと |

|

|

|

5月14日、15日に行われた中体連春季総合体育大会における各競技種目(団体戦)の努力のあしあととして、校長室前に優勝旗や準優勝カップを飾っています。個人戦についても、紹介しています。

たくさんの生徒が、休憩時間や昼休みにその前で足を止め、「見て、これすごーい!」「みんな頑張ったね~」など、感想を友達と話しています。

惜しくも旗やカップに手が届かなかったとしても、この日まで一生懸命努力したあしあとは、確実に体や心に刻まれています。今回目標に届いた部はさらなる目標を設定し、届かなかった部は再度その目標に向かって課題を克服するための方策を練っていけるといいですね。

出場した皆さん、応援の皆さん、お疲れさまでした。そして、県大会への出場が決まった皆さんは、大竹市・廿日市市の代表として頑張ってください。応援しています。

|

|

|

| 2022年5月14日(土) |

| 第71回中体連春季総合体育大会 |

|

|

|

5月14日、15日の2日間、大竹市・廿日市市中学校体育連盟主催の第71回春季総合体育大会が行われ、種目ごとに、各会場では熱戦が繰り広げられました。

初日、HIROHAI佐伯総合スポーツ公園では、サッカーとバレーの競技が行われ、3年生を中心に日頃練習してきた成果を発揮しました。一生懸命、目標に向かってがんばる姿は、本当に輝いて見えます。

仲間同士が声を掛け合い連携したり、励まし合ったり、チームで協力して試合に臨む姿は、普段の教室とはまた違った生徒たちの一面を見ることができました。

|

|

|

| 2022年5月13日(金) |

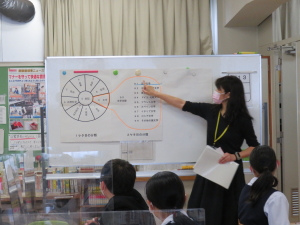

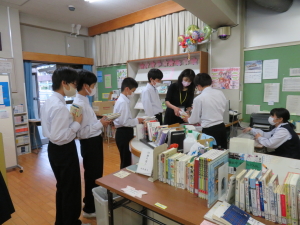

| 図書館オリエンテーション |

|

|

|

1年生が国語の授業で、司書の升田先生に図書館 の使い方や置いてある本について説明を受けました。

資料や掲示物、実物を用いながらの工夫いっぱいの説明のおかげで、みんな、本のことや図書館のことがよく理解できました。特に本が少し前の方に出して陳列してあり、本を取り出すときは左右の本を押すことで傷めずに取り出せるようにしてあるといった「なるほど」という図書館の智恵には驚きの声が上がっていました。

そして、質問タイムでは「貸し出し延長は何日間ですか」「借り方はよくわかったのですが、借りないでただ本を読むこともできるんですか」という、意欲的な質問が出て、そのあとの貸し出しタイムでは、カウンターに長蛇の列ができました。升田先生や図書委員さんたちの手際よい仕事のおかげで、多くの人が初めて廿中の図書館の本を借りることができました。

升田先生、本当にありがとうございました!これからもたくさんの本と出会わせてください。みなさん、素敵な司書の先生のいる魅力的な本がいっぱいの図書館にどんどん行きましょう!

|

|

|

| 2022年5月13日(金) |

| 第一次世界大戦のはじまり |

|

|

|

3年生が社会科の歴史の授業で、第一次世界大戦の背景とその影響について学習しています。

ここでは、ヨーロッパ諸国間の対立や民族問題などを背景として第一次世界大戦がはじまり、世界に戦禍が広がった背景や、日本の参戦、ロシア革命なども含めて、世界の動きと日本との関連を取り上げて学習します。

また、世界を巻き込んだ第一次世界大戦後には、戦禍を繰り返してはいけないと、国際平和への努力がなされたことも併せて学習します。

よりよい社会の実現を視野に、当時の課題を主体的に考察して、国際社会の平和と発展に寄与できる3年生の皆さんであってほしいと思っています。

|

|

|

| 2022年5月13日(金) |

| 物質の違いは… |

|

|

|

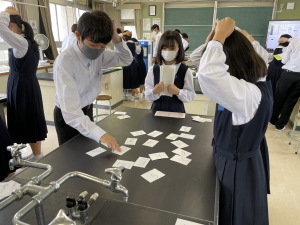

2年生が理科の授業で、物質を構成している単位として原子や分子があることや、物質の違いは原子の種類の違いとその組み合わせによることや、原子や分子は記号で表されることを学習しています。

今日は、記号を使って表された物質を、カードを使ったゲームをしながら確認しています。カードの中には、H2、O2、Cuなどの元素の種類が1種類の単体や、H2O、CO2、HClなど、元素が2種類以上の化合物が入り混じっています。

グループごとに、一人が物質名を読み上げ、他のメンバーがかるたのようなゲーム感覚でカードを取っていきました。学んだことを生かして、取ったカードについて、その物質の構成をグループのメンバーに説明するなどして、学習をさらに深めていきましょう。

|

|

|

| 2022年5月13日(金) |

| 木材の性質を調べよう! |

|

|

|

1年生が技術・家庭科(技術分野)の授業で、身の回りの製品に使われている木材の性質について学習しています。

各グループに2種類の木片が渡され、その特徴について実際に触って確かめました。片方の木片は固く、もう一方は、今にも割れそうな木片でした。2種類の木片から、木材には繊維の向き(木目)があり、繊維の方向に沿って割れやすいことに気付くことができました。(力を入れすぎて、思わず「ポキッ」と割れてしまった生徒もいました。)

木材は割れやすい方向があることから、これから作品を設計する際は、材料の向きを考えて設計しないといけませんね。

|

|

|

| 2022年5月12日(木) |

| 色鉛筆を使って |

|

|

|

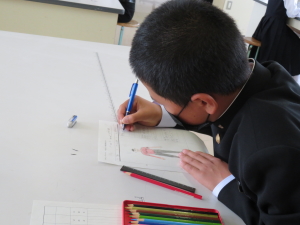

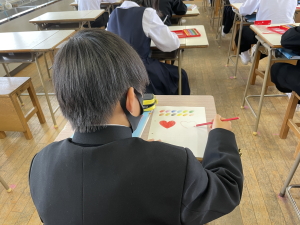

1年生が美術科の授業で、色鉛筆を使って色の出し方を学習しています。色鉛筆でしっかり隅々まで色を塗ることを練習することで、今後、絵の具を使って作品を仕上げるとき、その出来栄えが全然違うそうです。

2つあるハートには、しっかり塗って表現するバージョンとグラデーションにして表現するバージョンを練習しました。

同じハートでも塗り方によって、全然イメージや感じ方が違ったものになりますね。友達と見比べても、全然表現の仕方が違うのが面白いですね。

|

|

|

| 2022年5月11日(水) |

| 束の間のやすらぎ |

|

|

|

今日は、第1回廿日市中学校学校関係者評価委員会を開催しました。今年度の廿日市中学校が取り組む重点的な学校教育活動に対して、委員の皆様から忌憚のない意見をいただきました。いただいたご意見を参考に、さらに教育活動の充実を図っていきたいと思います。

そして、今回、初めての試みとして、会議の合間に茶道部が、委員の皆様にお茶をたててくれました。茶道部の皆さんは、緊張しながらも協力して、日頃の練習の成果を発揮していました。

委員の皆様からは、大変すばらしかったとお褒めの言葉をたくさんいただきましたよ。茶道部の皆さん、束の間の安らぎを本当にありがとうございました。

|

|

|

| 2022年5月10日(火) |

| 部活動懇談・部活動見学 |

|

|

|

運動系の部活にとって、いよいよ今週末は中体連の春季大会です。グラウンドや体育館、格技場からは、生徒たちの熱気が伝わってきます。

今日は、放課後、保護者の皆様にお越しいただき、運動系・文科系すべての部活動懇談と部活動見学を行いました。各部活顧問から、令和4年度の活動方針や活動内容などを懇談した後、それぞれの活動の様子を見学してもらいました。

学級とは違う興味・関心のある同好の生徒同士が、異年齢との交流の中で、好ましい人間関係の構築を図ったり、自らの技能を高めたりするなど、多様な学びをしています。

お子様の活動の様子はどうでしたか?

|

|

|

| 2022年5月9日(月) |

| 花咲かじいさんプロジェクト |

|

|

|

| 2022年5月9日(月) |

| 命の大切さについて考える日 |

|

|

|

今日は「命の大切さについて考える日」でした。朝の時間に校長先生から放送によるお話があり、そのあと1時間目の道徳や生活単元の授業で、命の大切さについてさらに考えを深める時間をもちました。

1分間の黙とうの後、校長先生は、何気ない一言や行動によって、人は悩んだり苦しんだりすることもあるけれど、逆にその何気ない一言や行動によって人は喜び、感謝し、場合によっては元気を取り戻すこともあるので、元々もっている素直で優しく温かい心を大切にしてほしいというお話をされました。

各クラスの道徳の授業では「いじめ」をテーマにした話をもとに、担任の先生が様々な問いかけをし、それに対して真剣に考える授業が展開されました。先生自身の思いを語る場面も見られました。「いじめ」はどうしていけないのか、どうしたらいじめのないクラス、学校になるのか、じっくり考える時間となりました。

これからも「命」を大切にする心が育っていく廿日市中学校を目指します。

|

|

|

| 2022年5月6日(金) |

| さすがの3年生 |

|

|

|

3年生が保健体育科の授業で、集合、整頓、列の増減、方向変換などの集団行動の練習に取り組んでいます。集団として必要な行動の仕方を身に付け、能率的で安全な集団としての行動ができるようにすることは、運動の学習において大切なことです。

集団としての行動の仕方を身に付けることは、指示や説明の時間が短縮でき、効率よく学習を進めることができたり、集団の中で他者の行動を感じ取り、自分の役割や責任をもって行動できるようになったり、保健体育科だけでなく、学校の教育活動全体においてもその行動が生かされたりするなどの効果があると言われています。

今日は、3年生の集団行動を1年生が見学しました。これから学習する1年生に、さすが3年生といった集団行動を見せてくれました。よい見本をもとに、これから1年生が集団行動に取り組みます。

3年生の皆さん、ありがとう。

|

|

|

| 2022年5月6日(金) |

| 今日から5月 |

|

|

今日から5月です。5月2日が振替休日だったため、今日は久しぶりの登校日です。連休中は、一週間後に迫った中体連春季大会に向けて、特に運動系の部活動は、気持ちがこもった練習が行われたことと思います。

今日も青空が広がっています。4月29日の午前中に雨が降ってからは、ずっとよい天気が続いていますね。

連休の合間の登校日ですが、生徒たちは、元気に登校しています。 |

|

|