| 2022年9月30日(金) |

| 朝の読み聞かせ |

|

|

|

朝の読書の時間に、5名の読書ボランティアの方がいらっしゃって、2年生の各クラスで本の読み聞かせをしてくださいました。

それぞれの本の題名は「光の旅 かげの旅」「挨拶絵本」「旅人馬」「ピーターラビットのおはなし」「三枚のお札」「戦争で死んだ兵士のこと」。

ストーリーテリングで、お話を聞かせてくださった方や、お話をイメージしやすいようピーターラビットの人形を置いて読み聞かせをしてくださる方もいました。10分で2冊読んでくださる方もいました。

読み聞かせをしてくださった読書ボランティアの方たちに感想を伺ったところ、「みんな私の顔をみてお話の中へ入ってくれていました。」「小学5年の時以来の読み聞かせということで楽しみにしてくれていた。よく聞いてくれた。」とのことでした。

実際にどのクラスもシ~ンとなって、真剣に話す人の方を見ながら聞いていました。次の読み聞かせも楽しみですね。

|

|

|

| 2022年9月29日(木) |

| ソーラン始動 |

|

|

|

文化活動発表会に向けて有志のソーランメンバーが集まりました。総勢70名。今日は初めて全てのメンバーが集まり、オリエンテーションがありました。

グループリーダーたちから目標や願いが伝えられ、全員で共有しました。その後4つのグループに分かれ、グループリーダーが自分の思いを伝えました。あるグループリーダーは「夏祭りのソーランに参加して楽しかったから参加した。リーダーとしてまだまだだけど、みんなをまとめることもチャレンジしたい。」とのことでした。

また、リーダーたち以外の3年生に参加理由を尋ねると「1年のとき踊って楽しかったから。」「1、2年にも伝えたいと思ったから。」「自分たちの学年はコロナでいろんな行事がなくなったり縮小されたりした。今度の文化活動発表会は中学校最後の行事なので、積極的に参加し、納得がいく形で終わりたいと思った。」などの声が聞かれました。

「どっこいしょーどっこいしょ!ソーラン、ソーラン!」オリエンテーション最後は声出しでした。今日の十倍響くようにすることが目標だそうです。

新たな伝統として「廿中ソーラン」が次の代へとつながっていくといいですね。

|

|

|

| 2022年9月28日(水) |

| 寸暇を惜しんで |

|

|

|

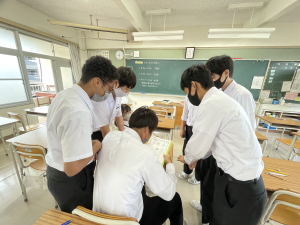

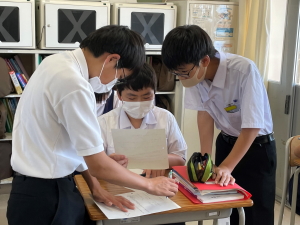

今日から2学期の中間試験が始まります。朝の教室では、今から始まる試験のために、寸暇を惜しんで勉強する姿があちらこちらで見受けられます。

教室の隅や机のまわりに集まって学習したことの確認をしたり、かばんやロッカーに教科書をしまう前に最後の確認をしたりするなど、それぞれが思い思いに最後の復習をしています。

試験が始まるまでのわずかな時間ですが、「もう、いいや。」と簡単にあきらめるのではなく、最後まで一生懸命頑張ろうとする姿は、見ていると何だかほっとします。(当の本人たちはそれどころじゃないかもしれませんが…)

|

|

|

| 2022年9月27日(火) |

| 福祉体験学習(手話体験) |

|

|

|

3年生の福祉体験学習は、車椅子体験とともに、手話体験も行いました。

ろうあ協会の手話グループの方が来校してくださり、はじめに手話を使う人たちのことについてのお話を聞きました。その後で手話を教わり、実際に自分の名前やよく使う言葉を手話を使って表現しました。

最初は慣れなくて、動きも小さかったですが、段々慣れて覚えたことはスムーズにできるようになりました。

学習が終わった後も自分の名前や「大丈夫ですか?」「ありがとうございます」と、簡単な会話を廊下で手話を使って復習する姿が見られました。

社会福祉協議会の方に車椅子や手話の体験学習をする中学生に期待することを伺いました。

「手話や車椅子を日常的に使っている人の気持ちを知ってもらうよい機会。大人でなくて中学生でないと気付かないこともあると思っている。体験を通して、中学生の自分たちに何ができるかをぜひ考えてほしい。」とのことでした。

「大人でないと無理」、と思わずに「自分たちにできることは何か。」を体験を通して感じたことをもとに探していけるといいですね。

|

|

|

| 2022年9月27日(火) |

| 福祉体験学習(車椅子体験) |

|

|

|

5・6時間目、3学年が総合的な学習の時間で、福祉体験学習を行いました。今日は車椅子ボランティア「飛来行(とらい)」の方たちが来校してくださり、車椅子体験をさせてもらいました。

はじめに車椅子の扱い方の説明を受けて、グループごとに車椅子に乗る人と押す人と交代しながら体験をします。体育館ではマットやコーンを乗り越えたりよけたりして練習をし、その後、校内を車椅子で移動します。

「ちょっとの段差でも勢いをつけないと上がらなかった。道路や建物で段差は少しでもない方がいいと分かった。」と、体験者の感想。また、「怖かった。」というのは、階段を抱えて降ろしてもらったとき、車椅子に乗っていた人がもらした言葉です。実際に車椅子に乗っている人は「怖い」と思っても足を踏ん張れないそうです。

体験して初めて分かる車椅子を日常的に使っている人の目線や気持ち。貴重な1時間でした。

|

|

|

| 2022年9月27日(火) |

| きゅうりの中華風酢の物 |

|

|

|

2年生が家庭科の授業で、「きゅうりの中華風酢の物」の調理実習に取り組んでいます。

まずは、まな板の上にきゅうりを置き、塩をかけ、ころがす「板ずり」という技を使います。このことで、きゅうりのいぼが取れ、表面はなめらかになり、色が鮮やかになるとともに、塩の浸透圧作用で表面の水分が外に出され、味がしみこみやすくなるそうです。

あとは、きゅうりを輪切りにし、乾燥わかめや輪切りにしたちくわ、ごま油など適量の調味料を加え、最後はごまを入れてあえれば出来上がりです。(もちろん、その間の細かい作業はあります。)

「おいしく見せるよう、盛り付けも大事」という先生の教えのとおり、おいしそうな「きゅうりの中華風酢の物」が出来上がりました。

|

|

|

| 2022年9月27日(火) |

| 酸素と水素 |

|

|

|

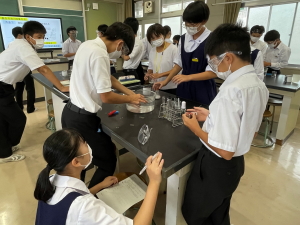

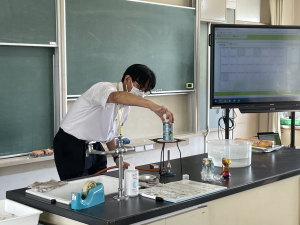

1年生が理科の授業で、酸素と水素を発生させ、その性質を調べる学習をしています。生徒たちはこれまでの学習で水上置換法という気体の捕集法を習得しており、実験により発生させた気体を、慣れた手つきで手際よく試験管に集めています。

2つの実験で集めた気体(酸素と水素)の色やにおいを観察したり、火のついた線香を入れた時、マッチの火を近づけた時、リトマス紙につけた時、BTB溶液を加えた時、石灰水を入れた時の様子を観察したりして、その発生と性質について考察しました。

この実験を通して、気体の特性を知るだけでなく、気体を発生させる方法や捕集方法、実験器具の扱い方や安全対策など、たくさんのことを学ぶことができましたね。

|

|

|

| 2022年9月26日(月) |

| 廿日市中学校区小中連携 |

|

|

|

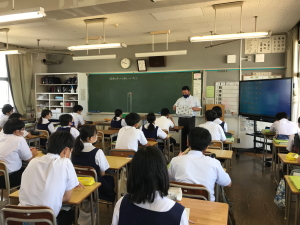

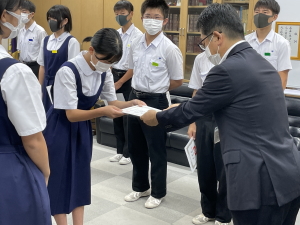

毎年、廿日市中学校から廿日市中学校区内の小学校へ、生徒指導主事が訪問して、これから中学校へ進学する小学6年生の皆さんに、そのほとんどが入学する廿日市中学校の話をしています。

今日は、校区内の佐方小学校の一クラスを対象に、中学校入学までに準備しておいてほしいことや心構え、中学校の生活の様子などを伝えました。中学校の先生の話を真剣にうなずきながら聞いたり、疑問に思っていることを質問したりする6年生の姿は、さすが小学校の最高学年と感心しました。半年後、さらに成長した皆さんを廿日市中学校で待っています!

佐方小学校の他のクラスは、明日27日と10月5日。校区内のもう一つの小学校である廿日市小学校へは、10月11日~14日の4日間訪問させていただく予定です。

|

|

|

| 2022年9月22日(木) |

| 理想の生き方(2年 道徳) |

|

|

|

2年生が道徳の授業で、「理想の生き方」について考えています。

今日の読み物は、サーカスのブランコ乗りが主人公です。彼は、世界一のブランコ乗りでいるためにすべてをかけて生きています。そして、世界一のブランコ乗りでいるために、彼は究極の選択を迫られます。

友達の意見を聞いて、自分の考えが揺らぎます。最後は授業を通して「理想の生き方」について感じたことを書きます。

「『世界一』にこだわるのではなく『自分を超える』ほうが自分の成長につながると思った。」「キキの生き方も間違いではないのかなと思いました。」「自分の信念を貫くあまり自分を失ってしまうのは共感できないなと思いました。」

道徳は正解を出すのではなく自分の納得する答え「納得解」を出すことが大切です。思ってもみなかった友達の意見のおかげで自分なりの「納得解」を得ることができた人が多かったようです。

|

|

|

| 2022年9月21日(水) |

| 季節感のある暮らしを楽しむ |

|

|

|

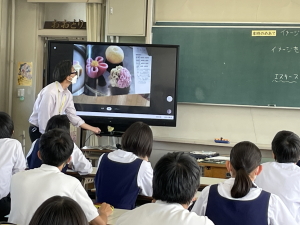

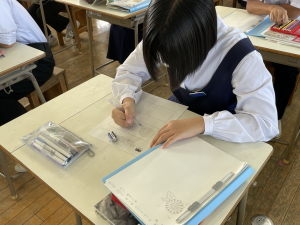

2年生が美術科の授業で、古くから日本で大切にされてきた四季折々の美しさに対する感性をもとに、発想を広げ、形や色を工夫して、和菓子の造形に取り組もうとしています。

今日は、「エスキース」という、自分のイメージした立体を上から見たり、横から見たりして、下絵としてスケッチする作業を行っています。その際、明暗や色彩、バランスなども考えて表現します。この「エスキース」という構想段階で、ほぼ7割が完成とも言われています。

形や色、バランスなどが感情にもたらす効果や、造形的な特徴をもとに表現された季節感を楽しむことができる和菓子の造形を楽しみにしています。

|

|

|

| 2022年9月20日(火) |

| 私の組み合わせ技 |

|

|

|

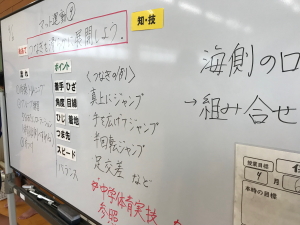

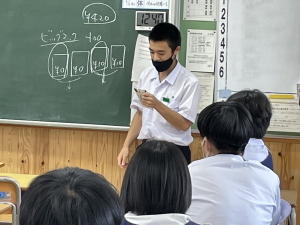

3年生が、保健体育科のマット運動の授業で撮影した動画の中から、自分がうまくできたと思う演技の動画を選択して、Google Classroomを使って先生に提出しています。

演技は「私の組み合わせ技」として、前転、後転などのグループの基本的な技や発展技など、いくつかある技を自分なりに考えて自由に組み合わせ、技の流れや静止に着目して、「はじめ→なか→おわり」の構成で表現しました。

練習するうちに、より変化に富んだ組み合わせに挑戦している人もたくさんいましたね。自分のイメージする「私の組み合わせ技」を提出することができましたか?

|

|

|

| 2022年9月16日(金) |

| 生徒玄関・渡り廊下改修工事5 |

|

|

|

生徒玄関・渡り廊下改修工事は、業者の方による基礎工事が始まりました。工事現場にはたくさんの「杭」とよばれる円筒形の柱が並んでいます。

日本は地震大国ということもあり軟弱な地盤が多く、地震による液状化現象や建物の重みで地盤が沈下してしまう可能性があります。そこで、地中深くにある支持層と呼ばれる固い地盤に杭を打ち、直接基礎を設置することで地盤沈下を防ぐ「杭基礎」という工法が使われています。今回、打ち込まれる杭の全長は31.9mだそうです。

普段あまり見ることがない杭打ち重機で、安全・安心な生徒玄関・渡り廊下の基礎の設置をよろしくお願いします。

|

|

|

| 2022年9月16日(金) |

| 大気圧が… |

|

|

|

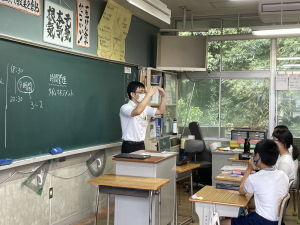

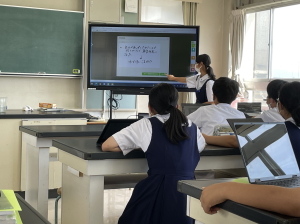

2年生の理科の授業で、先生がみんなに課題を提示しています。アルミ缶に水滴を入れ、ガスバーナーで熱して沸騰させた後、水槽の中にアルミ缶を入れます。すると、そのアルミ缶は一瞬でぺちゃんこになり、生徒たちから「おーっ」と驚きの声を上がりました。

「一体どういう現象でアルミ缶はつぶれてしまうのか」という先生の問いに、生徒たちは自分が考えたことをタブレットに書き込んでいます。「出口が圧迫されて真空状態になった。」「酸素がなくなった。」など、生徒たちはいろいろ予想しましたが、本当の理由は…

大気圧だそうです。なかなか想像できないですが、大気圧がものすごい圧力でアルミ缶をつぶしました。では、人間はなぜ、つぶれないのでしょうか。新たな疑問が…

|

|

|

| 2022年9月16日(金) |

| オリジナル木工作品の材料取り |

|

|

|

1年生が技術・家庭科(技術分野)の授業で、生活における課題を解決するために設計したオリジナル木工作品の材料取りをしています。

先生にOKをもらった設計図を基に、さしがねという工具を使って、底板や側板などになる部品に、慎重に線を引いています。

ここでの寸法が違ったり、線が直角になっていなかったりすると、設計図どおりの木工作品に仕上がりません。さしがねを上手に使って、直角の線がちゃんと引けるかが材料取りのポイントです。

各部品の材料取りができたら、次はのこぎり引きですね。

|

|

|

| 2022年9月15日(木) |

| 魅力的な提案をしよう! |

|

|

|

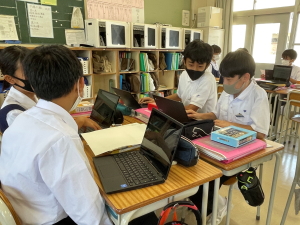

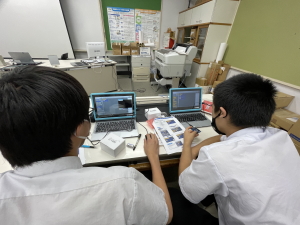

2年生が、総合的な学習の時間と関連した国語科の授業で、魅力的な提案について、修学旅行をテーマにして取り組んでいます。

グループごとに、提案内容をタブレットで共有し、プレゼンテーションソフトを使って、アピールしたい点が効果的に伝わるように話の構成を工夫したり、写真などを用いて提案内容が視覚的に分かりやすくなるよう表現を工夫したりしながら、内容の検討をしています。

相手の心を動かす言葉や表現を用いた魅力的な提案を楽しみにしていますよ。

|

|

|

| 2022年9月15日(木) |

| 道管が見えるかな? |

|

|

|

2年生の理科では、植物の体の仕組みについて学習しています。

今日は、植物の茎の中にある道管を観察する学習です。各グループにあらかじめ道管が見やすいように着色された植物の茎が配られます。

まず、道管が見えるように茎を切断し、そのあと、ルーペで道管を観察します。植物の成長に欠かせない水の通り道である道管がどのような仕組みになっているのか、ピンク色に着色されている箇所を目を凝らして観察します。

「〇〇のような形をしている」「〇〇のお菓子に似ている」と、観察して見えたものの形状を何かに例えながら表現している声が聞こえます。

身近な植物のからだの中にも水や栄養の通り道がきちんとあり、生きていることを実感できます。命をひとしく大切にしたいですね。

|

|

|

| 2022年9月14日(水) |

| 主体的に練習して |

|

|

|

3年生が音楽科の授業で、11月に開催する文化活動発表会で歌う歌のパート練習をしています。テノールは音楽室で先生の特訓を受けている中、アルトとソプラノは多目的教室で主体的に練習をしています。

曲のテンポをどれくらいにするか決めたり、歌い始めをどうするかを確認したりするなど、みんなが歌いやすいように工夫しながら、協力して練習に取り組んでいます。

11月の発表会に向けて、これからも主体的に練習して、一つずつ課題を解決しながらレベルを高めていくと思います。当日の素晴らしいハーモニーを楽しみにしています。

|

|

|

| 2022年9月13日(火) |

| ベースボール型ゲームを通して |

|

|

|

2年生が保健体育科の球技の授業で、学校体育用の柔らかソフトボールを使って、ベースボール型ゲームに取り組んでいます。

ボール操作やボールを持たないときの動き、基本的なバット操作や走塁など、学ぶことがたくさんあります。一人一人の体力や技能などの違いを認め、それぞれの課題の解決に向けて、チームで思考したり、表現したりしながら、お互いがともに成長していけるといいですね。

|

|

|

| 2022年9月13日(火) |

| 不朽の名作を批評する |

|

|

|

3年生の国語科では、魯迅作の「故郷」を学習しています。今日は、「作品の批評」をする学習です。「故郷」は5社の教科書会社で取り上げられ、1975年以降掲載されて以来、時代が変わっても何十年と3年生の国語の教科書に掲載され続けています。いわば「不朽の名作」です。

これだけ長く掲載され続けている理由は何でしょう。それが、今回の授業で考える重要なポイントです。

「この物語のどこがいいのかよく分からない。」と質問する生徒に先生が答えます。「価値があるから、何十年も読まれている。では、どのような価値があるのでしょうか。そこを考えてほしい。」言われた生徒は資料集や問題集付属の資料を一生懸命読み込みます。ものごとを自分の「好き嫌い」に任せて語るのではなく、根拠を明らかにしながら論じる批評する力が3年生に求めらています。

物語最後の名文「もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。」この意味を全員がしっかりと理解して、これから先の人生において、新しい道を歩んでいってほしいと願います。

|

|

|

| 2022年9月12日(月) |

| 学習者用デジタル教科書を使って |

|

|

|

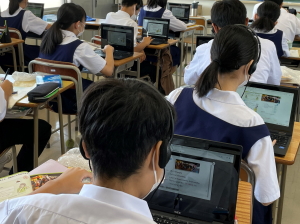

これまで、デジタル教科書は先生が使う指導者用だけでしたが、今年度から、英語科については生徒一人一人のタブレットに、学習者用のデジタル教科書が整備されました。

1年生の今日の授業の目標は、単元の英文を正しく読めるようになろうです。それぞれがヘッドフォンを身に付け、デジタル教科書で見本の音読を聴き取っています。聴き取りにくいところは、何度も繰り返し確認したり、必要なところで止めて単語の読み方をメモしたりするなど、自分のペースで学習できるのが学習者用デジタル教科書の強みです。

最後は、タブレットの録画機能を使って、自分の音読を録画しました。見本と比較して、すらすら英文を正しく読めるようになりましたか?

|

|

|

| 2022年9月12日(月) |

| プログラムを作成しよう! |

|

|

|

3年生が技術・家庭科(技術分野)の授業で、計測・制御のしくみについて学習しています。計測・制御システムは、周りの状況を計測する部分(センサー)、情報を判断し命令を出す部分(コンピュータ)、命令に基づいて仕事をする部分(アクチュエータ)の三つの部分がそれぞれの役割を果たすことで目的の仕事をしています。

生徒は、光センサーを使って、周囲が暗いときだけLEDが点灯するプログラムや、周囲が暗いときはLED(赤)が点滅し、明るいときはLED(緑)が点滅するプログラムなどに挑戦しています。プログラムは、ワークシートのフローチャートを基に、コンピュータに様々な「命令アイコン」を並べることで、簡単に作成できます。

さて、作ったプログラムで、目的どおり正常に動作しましたか?

|

|

|

| 2022年9月12日(月) |

| みんなで解決 |

|

|

|

1年生が数学科の授業で、先生から出題された計算問題に取り組んでいます。まず自分で解いてみて、それが正しいか他の人と確認したり、お互いの解き方が違っていれば、そこでお互いの考え方を交流したりしながら、みんなで解決しようと努力をしています。

先生は、「結果も大事だが、その結果を導き出した過程が特に大事なんだ。それが数学の表現力だよ。」とおっしゃっています。廿日市中学校の生徒に身に付けさせたい資質・能力である「表現力」を地道に育てています。

|

|

|

| 2022年9月10日(土) |

| 部活動頑張っています! |

|

|

|

9月1日から市内統一で朝練習がなくなりました。自らの技能や記録の向上を目指したり、お互いが協力し合って友情を深めたりするなどの好ましい人間関係を、限られた時間の中で育てていく必要があります。

廿日市中学校では土曜日も多くの部が活動をしています。剣道部では、部活動指導員の先生から、剣道の技だけではなく、所作や人として身に付けるべき礼儀を学んでいます。ソフトテニス部では、地域の方のご協力をいただいて、より充実したものを目指しています。

まだ具体は明らかになっていませんが、今後、数年かけて中学校の部活動は地域移行が進んでいきます。でも、生徒たちは、仲間とともに、今のこの限られた時間を大切にしながら一生懸命部活動を頑張っています。

|

|

|

| 2022年9月9日(金) |

| 修学旅行解団式 |

|

|

2年生の修学旅行団は、今日は午後からの登校でした。6時間目に、今回の修学旅行の解団式を行いました。

今回の修学旅行のテーマは、「楽しむ~周りも自分も~」で、目指すべき集団は、「全員が楽しめる環境をつくれる集団」「メリハリと節度をもった集団」でした。

これらは、実行委員が廿日市中学校のことを想い、修学旅行のために考えてくれたものですが、次期廿日市中学校のリーダーとして、2年生が3年生へ向けて目指す、集団づくりのテーマにも置き換えられます。

修学旅行を単なる行事として終わらせるのではなく、あくまでも通過点で、今回学んだことは、これからの学校生活における目指すべき集団をつくるための一つのステップとして、大いに役立ててほしいと思っています。

まだまだ成長過程の2年生です。周りも自分も楽しくなるような、そんな学校をみんなで創っていきましょう。

実行委員の皆さん、本当にお疲れさまでした。おかげて無事修学旅行を終えることができました。(拍手!)

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| これからも期待しています |

|

|

|

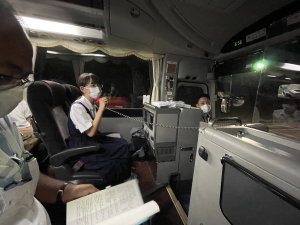

2年生の修学旅行団が2泊3日の行程を終え、無事廿日市駅に到着しました。出発前は、台風が心配でしたが、終わってみれば台風のことを忘れるくらい関西は良い天気でした。

廿日市駅に到着する前には、実行委員がお別れ式で、添乗員さんや運転手さんへのお礼や3日間の振り返りを行いました。2年生は、この修学旅行で多くのことを学んだと思います。廿日市中学校の次期リーダーとして、その学びをこれからの学校生活に生かしてほしいと思っています。期待しています。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| さよならUSJ |

|

|

|

いよいよユニバーサルスタジオジャパンとお別れです。しっかり楽しんだようです!

何が楽しかった?と、聞くと「ハリーポッター」「スパイダーマン」と、さまざまなアトラクションを満喫したようです。さようなら、USJ!今から広島へ帰ります。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| 集合時刻まであとわずか |

|

|

|

楽しい時間も残りわずかとなってきました。最後にお家に何を買って帰ろうかな。かわいいお土産がたくさんあって目移りしますね。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| 楽しんでいます2 |

|

|

|

予定通り回れている班、待ち時間などで予定変更の班など様々ですが、班で話をしながら上手に時間を使っています。あともう少し時間はあるので楽しんでくださいね。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| 完成が楽しみ(1年生) |

|

|

|

1年生が、技術・家庭科(技術分野)の「木材加工」の学習で、木製自由ラックづくりに取り組んでいます。

「自分の家で、整理整頓するためにどんなものを作ればよいか。」という課題を踏まえて、オリジナルの作品を作ります。今は設計の段階ですが、長さをきちんと考えて、正しく設計することがとても重要です。

木工室には、モデルとして完成品が複数展示してあるので、時々それらを観察しながら、設計に取り組んでいました。完成が楽しみですね。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| 楽しんでいます |

|

|

|

USJには早く入場できたので、人気があるアトラクションにも時間待ちをせずに乗ることができました。今日の天気は曇りです。蒸し暑い大阪です。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| チームで練習(1年生) |

|

|

|

1年生の保健体育科の授業はバレーボールです。

今日は「点を取るためにチームで工夫する」を目標に授業が始まりました。相手のミスで点をもらうだけではなく、どうすれば得点を奪えるか、チームで課題を見付け、作戦を考えて、チームごとに練習を始めました。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| いざU S J |

|

|

|

3日目はお楽しみのU S Jです。入場が待ち遠しいですね。入場後は、各班が決めた行程で楽しみます。

この日は入場が30分早まり、8時開演でした。あるグループは、早速マリオの世界へ行って待ち時間なしでマリオカートに乗ることができました。この後も協力して楽しんでくださいね。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| 入館式と退館式 |

|

|

|

2日目のホテル京阪ユニバーサルタワーでの入館式と3日目の退館式は、実行委員の人が代表で挨拶をしました。

ホテルのスタッフの皆さんのおかげで美味しいお食事、きれいなお部屋など、快適に過ごすことができました。ありがとうございました。

|

|

|

| 2022年9月8日(木) |

| 3日目の朝 |

|

|

|

2年生の修学旅行団が、3日目の朝を迎えました。

ビュッフェスタイルなので、ビニール手袋を入口でいただいて朝食会場に入場します。家庭科で学習した栄養素を考えて取ることができるかも大切です。しっかり朝ご飯を食べて、今日も学習を頑張りましょう。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| ホテル京阪ユニバーサルタワーへ |

|

|

|

2年生の修学旅行団が、京都班別自主研修を終え、2日目の宿泊地ホテル京阪ユニバーサルタワーに無事到着しました。

班別自主研修では、タクシーの運転手さんに丁寧にガイドをしていただきました。ありがとうございました。

今晩からは、ホテルの皆様にお世話になります。どうぞよろしくお願いします。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| 班別自主研修(伏見稲荷大社編) |

|

|

|

赤い鳥居の回廊で有名な伏見稲荷神社です。くぐると幻想的な朱色のトンネルが続きます。

トンネルの先には「おもかる石」という心願成就を占う石が置いてあります。宝珠石が予想より軽ければ願いが叶うそうです。

持ち上げた人、ムムム…、お、重い…?

ちなみに、主幹先生は手首をひねるくらい重かったそうです。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| 班別自主研修(清水寺編) |

|

|

|

清水寺はチェックポイントになっているため、全ての班が通り過ぎます。参道にはお土産物屋がたくさんあり、どれにしようか迷います。班別自主研修も、このあたりから後半戦です。今日も昨日に負けず暑いです。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| 真剣なまなざし(3年生) |

|

|

|

2学期が始まって一週間。3年生が授業に一段と集中してきました。休憩時間は和やかに過ごしていますが、授業開始前になると先生が教室に入り、生徒も席につきます。誰が声かけることもなく静かに授業準備をしてチャイムと同時に係が号令をかけていました。

理科は「運動エネルギー」で先生が滑車を使って説明をします。数学は「2次方程式」で電子黒板を使って説明します。

どの生徒も真剣なまなざしで先生の説明を聞いていました。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| マット運動(3年生) |

|

|

|

3年生が、保健体育科の授業でマット運動を行っています。自分が挑戦してきた技を組み合わせて、後日発表します。今日のテーマは、「つなぎを滑らかに展開しよう」です。先生に示された例を取り入れながら、各自で技を磨いています。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| 班別自主研修(銀閣寺編) |

|

|

|

銀閣寺です。金閣寺とは違い趣深いたたずまいで、侘び寂びを感じられる場所です。周りの自然に足を踏み入れると、蝉の声だけが響く別世界でした。

生徒の皆さんの中にも、なぜか心落ち着くなあとしみじみした人がいたのではないでしょうか。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| 班別自主研修(金閣寺編) |

|

|

|

2年生の京都班別自主研修がスタートしました。金閣寺は多くの班が自主研修のコースに設定しています。やっぱり間近に見る本物は教科書の写真とは全然違いますね。見ていて飽きません。にとてもきれいでした。

|

|

|

| 2022年9月7日(水) |

| 2日目スタート |

|

|

|

おはようございます。2年生の修学旅行団が、2日目の朝を迎えました。昨日は奈良のフィールドワークで疲れたので、みんなよく睡眠が取れたのではないでしょうか。

朝食のあとは退館式を行い、ホテルを出発して、いよいよ京都班別自主研修です。事前に各班で決めたコースを巡ります。

昨日、今日とホテルの皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 入館式と夕食 |

|

|

|

1日目の宿泊地、アークホテル京都に到着しました。ホテル1日目の夕食が楽しみです。

入館式からスタートし、代表者の挨拶、ホテルの方からのお話がありました。

夕食はお肉、お魚と豪華なメニューが並んでいます。しっかりお腹を満たすことができますね。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 国宝が目の前に3 |

|

|

|

東大寺の入口にある国宝・南大門。その両脇には、これまた国宝の金剛力士像。大迫力に圧倒されます。

このあと興福寺へと移動し、五重の塔や国宝館を見学しました。「これ教科書に載っとるやつじゃ。」と、誰かが阿修羅像に気付くと「ほんまじゃ。」とつぶやき、学校での社会科の授業での集中力が分かります。今日は沢山の本物を見ることができました。国宝を本当に間近に見ることができる大変貴重なフィールドワークでしたね。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 国宝が目の前に2 |

|

|

|

東大寺の国宝・大仏殿に着きました。たくさんの仏像が収まっている大仏殿は、上にも横にも広くスケールが違います。

大仏殿の中に入って見ると、目の前には国宝・奈良の大仏(廬舎那仏座像)が目に入ってきます。これもまたスケールがケタ違いです。生徒たちも唖然としていました。昔の人の創作意欲はすごいですね。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 国宝が目の前に |

|

|

|

奈良公園のフィールドワークです。国宝・春日大社、国宝・二月堂と、ガイドさんに詳しい歴史を教わりながら、大事なところはしおりにメモを取り、自分の足で古都を巡ります。結構アップダウンが激しいです。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 奈良公園の鹿がお出迎え |

|

|

|

奈良公園に到着しました。早速鹿が迎えてくれました。朝が早かったので、待ち遠しかったお昼ご飯もおいしくいただきました。若草山にも青空が広がっています。これから奈良公園のフィールドワークに出発です。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| 兵庫県三木SAで休憩中 |

|

|

|

兵庫県の三木サービスエリアに到着しました。雨が止んで青空が見えます。風は相変わらず強いですが、順調に進んでいます。次は、修学旅行最初の目的地、奈良です。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| バラのまちで休憩中 |

|

|

|

廿日市駅を出発して約1時間半。修学旅行団は、バラのまち福山のサービスエリアで休憩中です。途中雨もたくさん降っていましたが、今はちょうど雨が上がっています。なかなかいい感じです。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| いよいよ出発です。2 |

|

|

|

修学旅行団の参加者全員が揃いました。みんな元気です。道中は長いですが、今日は奈良を巡ります。では、いってきます。

|

|

|

| 2022年9月6日(火) |

| いよいよ出発です。 |

|

|

|

台風が心配されましたが、予定通り2年生の修学旅行団は出発できそうです。風はありますが、運よく雨は上がっています。いよいよ出発です。

|

|

|

| 2022年9月5日(月) |

| すらすら英会話 |

|

|

|

1年生が英語科の授業で、お互いのことをよりよく知るために、ペアになって、相手や自分が好きなことについて、簡単な語句や文を用いてたずねたり答えたりしています。

誕生日はいつかをたずねたり、何時に起きるかをたずねたり、朝ご飯を食べたかどうかをたずねたり、先生からタブレットに配信されたいくつかの質問文を参考に、お互いがタブレット片手にコミュニケーションをとっています。

ペアを変えて何度も繰り返すうちに、すらすら英会話ができるようになりそうですね。

|

|

|

| 2022年9月5日(月) |

| 修学旅行結団式 |

|

|

|

2年生が、9月6日から出発する修学旅行の結団式を体育館で行いました。修学旅行の実行委員会が決めたテーマは「楽しむ~周りも自分も~」です。

校長先生のあいさつには、テーマを大切に、感謝の気持ちを忘れずに楽しんで学びを深めてほしいとありました。また、添乗員の後藤さんからは、「今日の過ごし方に注意すること。忘れ物をしないよう準備すること。遅刻せず気を付けて集合場所に来ること。」を助言していただきました。さらに実行委員長が「時を守り、礼儀を守り、決まりを守ることを三本柱にこの修学旅行をいいものにしましょう。」と呼びかけていました。

その他、係長の生徒や、学年主任や他の先生から諸注意や確認があり、結団式は終わりました。

明日の台風11号について、今後の進路が心配されますが、何とか予定どおり出発できればと思っています。

|

|

|

| 2022年9月2日(金) |

| まつり縫い |

|

|

|

1年生が技術・家庭科(家庭分野)の授業で、まつり縫いを一生懸命練習しています。まつり縫いは、表から縫い目が見えない縫い方のことで、主にズボンやスカートの裾上げをするときに適した縫い方です。

これで、ズボンやスカートの裾などの縫い目がほころびているときは、ほころびが広がらないように、自分で直すことができますね。

|

|

|

| 2022年9月2日(金) |

| 雲の様子 |

|

|

|

2年生が理科の授業で、タブレットを持ち出し、雲のようすを写真に収めています。教室に戻ると、教科書にいくつか紹介されているの雲の写真から、今撮影した雲の名前と特徴を確認し、タブレットにまとめ、その後グループで交流しました。

今日の雲は、どんよりとした不規則な形をして、今にも雨が降りそうです。台風が近づいているせいか、いつもより風があり、とても蒸し暑いです。これらの観察を通して、天気の変化と雲などの気象要素が関連付けて考えられるようになるといいですね。これまでの自分の生活経験もグループでしっかり出し合ってみましょう。

|

|

|

| 2022年9月2日(金) |

| 自習も真剣です! |

|

|

|

先生が急用で不在になる時、授業が自習になることがあります。今日は1年生の英語が自習です。

自習監督の先生が最初に単語テストを行い、それが終わると、各自が自習課題に取り組みます。

ノートを見ると、物差しを使って重要語句を囲んだり、色ペンを用いて覚えたい熟語や単語を強調したりする方法でまとめている人が多く見られます。どうしたら分かりやすくまとめられるかを考えながら、みんな黙々と学習を進めています。 自分なりに工夫して学習する力が1年生にしっかりと身に付いていることが分かりました。この調子で家庭学習にも計画的に取り組んでいきましょう!

|

|

|

| 2022年9月1日(木) |

| 見えないありがとう |

|

|

|

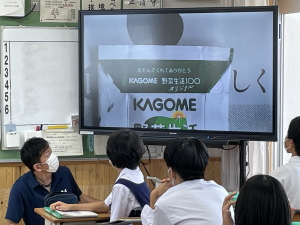

3年生が道徳の時間に、カゴメの野菜ジュースの紙パックに隠されている秘密を探っています。普通に飲んでそのまま捨ててしまうと分からない紙パックですが、折りたたんで捨てようとすると、何と「たたんでくれてありがとう!」のメッセージが…。

生徒たちは、カゴメの社員が考えた工夫から、自分の身近にある「小さなやさしさ」に目を向けてみました。「あの時、誰も立候補しなかったときに『やります‼』と言ってくれてありがとう。」「あの時、笑顔で僕と話してくれてありがとう。」など、これまでの経験を思い浮かべながら、小さなたくさんのやさしさを紹介してくれました。

|

|

|

| 2022年9月1日(木) |

| 2学期スタート! |

|

|

|

2学期の始業式が行われました。今回も前回の終業式同様、オンラインによる始業式になりました。

2学期は11月の文化活動発表会、2年生は来週から修学旅行、そして生徒会選挙、部活動は新しい体制に移行、そして3年生は進路選択など、楽しいことも多いと思いますが、いろいろなことに気を配ったり、考えたり、悩んだり、壁にぶつかることも多いと思います。

そんな時は、ぜひ、「何事においても、きっとうまくいくさ、何とかなるものだ。」など、悪い状況の中でも前向きに考え、物事を肯定的にとらえる「プラス思考」の発想で乗り切ってほしいと思います。

そして、始業式の後は、各種大会、コンクール等の表彰披露がありました。一部を残して部活動が終了した3年生の皆さん、コロナ禍で大変な中の3年間だったと思いますが、よくがんばりました。

1・2年生の皆さん、先輩たちが残してくれた伝統の糸を、これからもずっと紡いでいけるよう、日々の練習を真摯に取り組んでみてください。

これからも、先生たちは部活動に限らず、いろいろなところで廿中生という誇りをもって活躍する皆さんを、いつも応援しています。

|

|

|