| 2024年11月29日(金) |

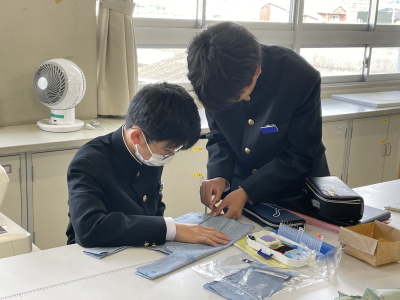

| コンビニバッグの製作 |

|

|

|

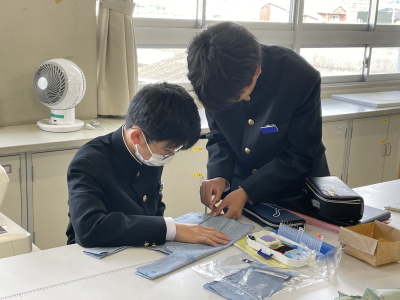

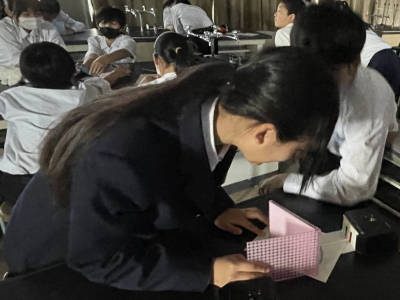

1年生が技術・家庭科(家庭分野)の授業で、コンビニバッグの製作に取り組んでいます。このコンビニバッグは、その製作を通して、手縫いやミシン縫い、アイロンなどの基礎的・基本的な知識や技能を身に付けることができます。

生徒たちは、ミシンで練習縫いをしたあと、バック本体の製作に取りかかっています。バッグ本体2枚と持ち手2枚を、バランスよく表側や裏側からミシン縫いで縫い合わせるため、真剣にミシンと向き合っています。

もう既に持ち手のついた本体が完成した生徒もおり、アイロンをかけてシワを伸ばしたコンビニバッグは売り物のようでした。

自分で作ったバッグでの買い物は、何だか楽しくなりますね。さらにポケットをつけたり、コンパクトに折りたためるようにしたり、最終的な完成が楽しみです。

|

|

|

| 2024年11月29日(金) |

| コンビニの経営者 |

|

|

|

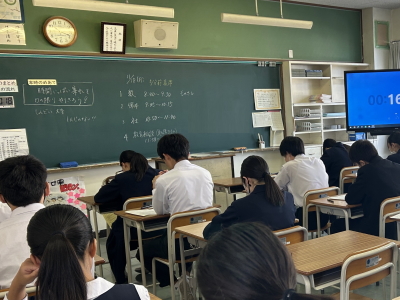

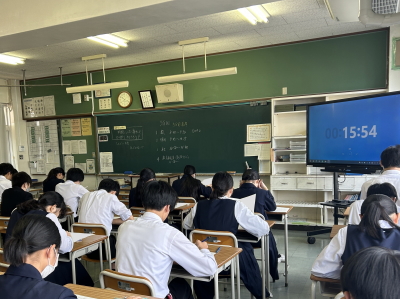

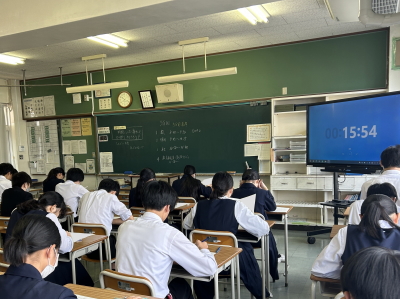

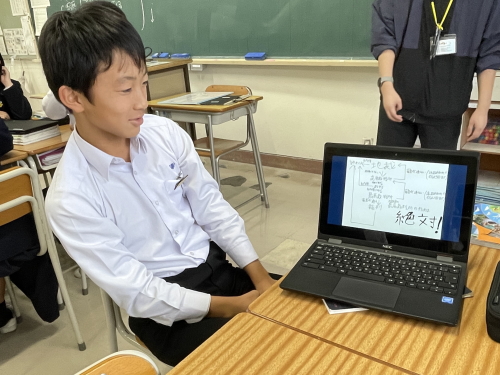

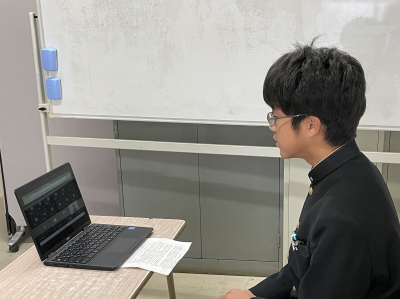

3年生が社会科の授業で、私たちの暮らしと経済について学習しています。「コンビニエンスストアの経営者になったとして、長く営業を続けるには、A市~C市のどこに出店するのがよいか。」というのが今日の課題です。それぞれの市の特徴は、次のとおりです。

◆A市:補助金300万円。出店費用800万円。駐車場有。1日平均予想売上額30万円。店員時給840円。営業時間AM7:00~PM10:00。病院との複合店など

◆B市:補助金200万円。出店費用1000万円。駐車場有。1日平均予想売上額42万円。店員時給860円。営業時間24時間。ガソリンスタンドとの複合店など

◆C市:補助金なし。出店費用1200万円。駐車場なし。1日平均予想売上額66万円。店員時給950円。営業時間24時間。大学複合店など

まず、生徒たちは経営者になるつもりで、それぞれの市の特徴から出店したい市を決めました。次に、A市・B市・C市の出店チームごとに集まり、出店理由を出し合い、深め合いました。最後は、全体共有する場面で、それぞれの出店理由を熱く述べてもらいました。

理由を聞くと、どこの市に出店してもメリット、デメリットがあると感じました。実際は、やってみないと分かりませんが、思いつきではなく、消費活動や生産活動など市場経済の基本的な考え方を理解することで、失敗は減らせるかもしれませんね。

|

|

|

| 2024年11月29日(金) |

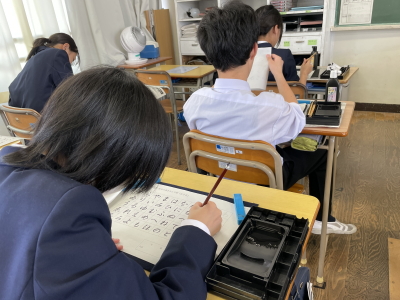

| 平仮名の書き方と字形 |

|

|

|

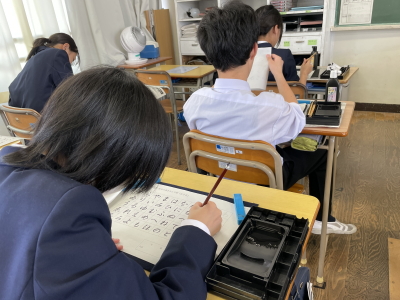

1年生が国語の書写の授業で、平仮名の書き方と字形を学習しています。

平仮名の起こりと字源については、文字のなかった古代の日本で、中国から取り入れた漢字の音(おん)を利用して、日本語を書き表す方法が考えられたそうです。漢字だけで表記されていた文章を速く簡単に書くために、平安時代になると、漢字を書き崩し、簡略化した平仮名が発達していったと言われています。

平仮名は、「漢字や片仮名よりも丸みをつけて書く」「点画のつながりを意識して滑らかに書く」「外形を意識して書く」ことがポイントです。

生徒たちは、お手本をなぞったり、お手本を見て書いたりしながら、日本の文化でもある平仮名を優しく丁寧に書いています。

今、NHKの大河ドラマ「光る君へ」が放映されていますが、その中で平安時代の貴族の文化として、行書の平仮名を書いている場面がたくさん出てきます。

丸みを帯びた平仮名は読みやすく、親しみを感じることができます。この機会に日本の文化を感じながら、平仮名の書写を楽しんでくださいね。

|

|

|

| 2024年11月29日(金) |

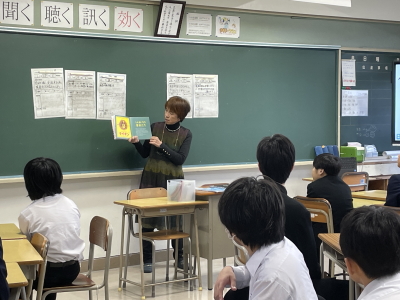

| 朝の読み聞かせ(2年生) |

|

|

|

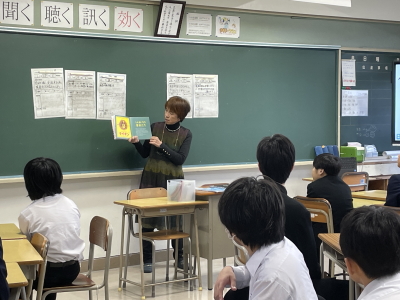

今日は、月に1回の「朝の読み聞かせ」の日です。朝早くから読書ボランティアの方が来てくださり、今回は2年生を対象に読み聞かせを行っていただきました。

今回、ボランティアさんたちが用意してくださった本は、1組「ストーリーテリング 三まいのお札『ついでにペロリ』」、2組「どうぶつせんきょ」「週刊誌を読む「SNS部隊」の存在を追う」、3組「戦争をやめた人たち…1914年のクリスマス休戦…」、4組「十二つきのおくりもの『エパミナンダス』より」、5組「もこもこもこ」「フレデリック」です。

今回は、時事的な内容に関連したことや、先日お亡くなりなられた谷川俊太郎さんの絵本を持ってきてくださるなど、毎回工夫して読み聞かせをしてくださいます。

読書ボランティアの皆さん、寒い中、朝早くから、生徒たちのためにありがとうございます。

|

|

|

| 2024年11月28日(木) |

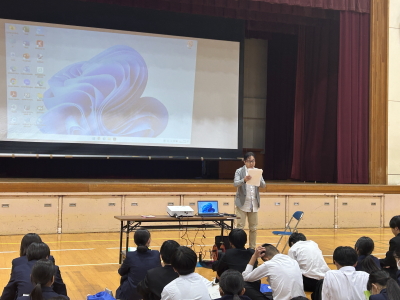

| ダメ!絶対!~薬物乱用防止教室~ |

|

|

|

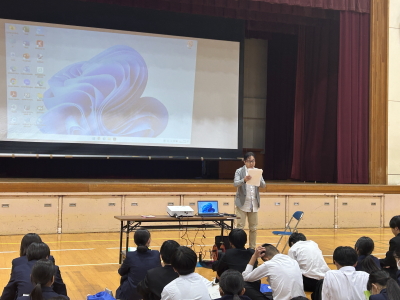

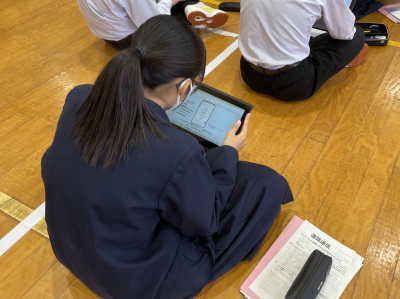

今日は学校薬剤師の

黒本 大介 先生を講師にお招きし、2年生を対象に「薬物乱用防止教室」が行われました。

みんな真剣にメモを取りながら、お話を聞いたり、DVDを視聴したりすることで、薬物乱用の現状や薬物乱用が心身に与える影響について学びました。

薬物には、覚醒剤、大麻、コカイン、ヘロインなどの種類があり、名前を聞いたことがあっても、身近なものではないと感じる人が多いと思います。

しかし、薬物乱用のきっかけは身近にあり、一回だけのつもりが、自分の意志ではやめられなくなり、身体もだんだん弱っていくという恐ろしさが薬物にはあります。

友達や知り合いに進められて、安易に手を出してしまったことで、自分だけでなく、家族や友人の一生を台無しにしてしまうことになります。

また、薬物は乱用するだけはなく、譲渡、譲受、売買、不正栽培も禁止されている行為であることをしっかり覚えておきましょう。

最後に代表の生徒が「『絶対に手を出さない』という強い意志をもち、適切な判断をしたいです。」と終わりの言葉を述べました。

薬物の恐ろしさを理解し、誘いに近付かない、絶対に断るという強い気持ちが大切ということを覚えておいてくださいね。

|

|

|

| 2024年11月27日(水) |

| はっちゅうこども食堂TOMO(1年生) |

|

|

|

今月の「はっちゅうこども食堂TOMO」は、1年生が対象です。今日は、「はつかいちこども食堂TOMO」から暖簾を持ってきていただき、入口に設置してみたところ、こども食堂の雰囲気がぐっと盛り上がりました。

帰りのSHRを終えた1年生が会場にやってきて、おむすび、パン、お味噌汁をスタッフの方から受け取ると、「お米が美味しい。」「味噌汁が美味しい。」「パンが美味しい。」など、満足そうに食事を楽しんでいました。

お昼過ぎから生徒たちのために、食事を用意してくださるスタッフの皆様、いつも本当にありがとうございます。

|

|

|

| 2024年11月27日(水) |

| 「PTA朝のあいさつ運動」は1年生へ |

|

|

|

3年1組から始まった「PTA朝のあいさつ運動」は、2年生の担当が終わり、今週から1年生が担当です。

今日の担当は1年1組です。生徒と保護者の方が正門前に集まり、元気のよいあいさつで登校してくる生徒たちを迎えてくれました。

生徒会役員選挙期間中であいさつ運動をしている立候補者と応援者も一緒になって、にぎやかな「あいさつ運動」になりました。

1年1組の皆さん、保護者の皆様、朝早くから元気が出るあいさつをありがとうございました。

|

|

|

| 2024年11月26日(火) |

| PTA親善競技大会へ向けて |

|

|

|

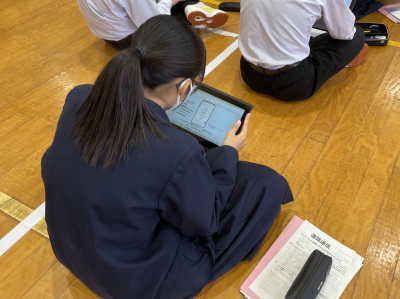

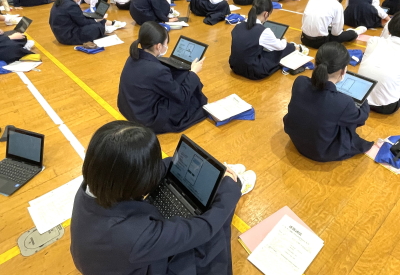

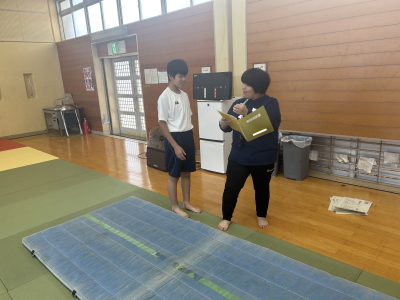

12月1日(日)に開催される廿日市市PTA連合会親善競技大会へ向けた最後の練習が、廿日市中学校体育館で行われました。

廿日市中学校からは、ペタンクに2チーム、ワンバウンドふらばーるボールバレーに2チームが出場します。

この日は、廿日市市スポーツ推進員さんに指導をしていただきながら、廿日市小学校、佐方小学校の皆さんといっしょに交流を深めました。

当日は、けがをしないように、みんなで楽しく競技に参加できたらいいですね。

|

|

|

| 2024年11月26日(火) |

| よみがえる文化活動発表会 |

|

|

|

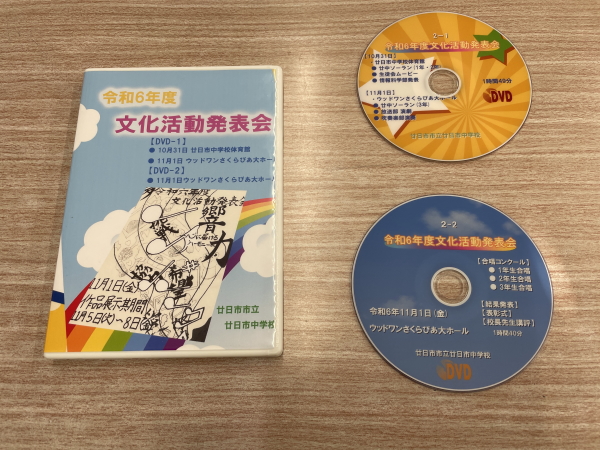

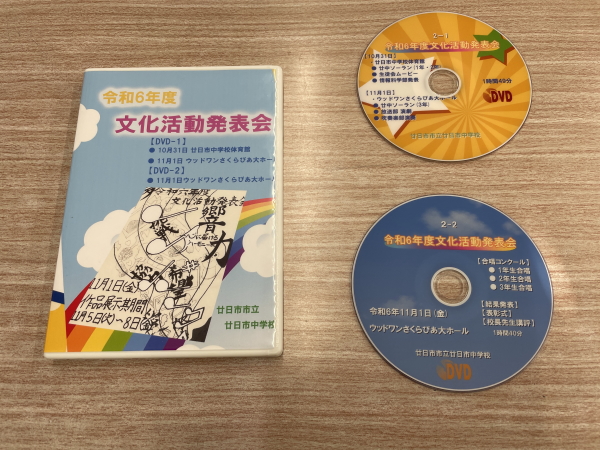

感動の文化活動発表会が終わって、約1か月が経とうとしています。昨日と今日の2日間は、ステージ発表を中心とした文化活動発表会のDVDビデオ(BDビデオ)の注文日でした。

ビデオは、10月31日の廿中体育館でのオープニング行事と、11月1日の「ウッドワンさくらぴあ」でのステージ発表を業者の方が専門の機材を使ってまとめてくださいました。クラスや部活動で練習を重ねた日々が思い出されますね。

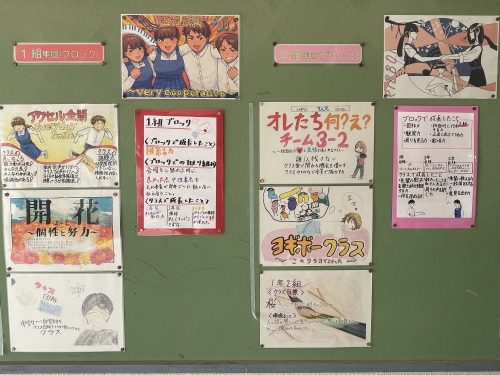

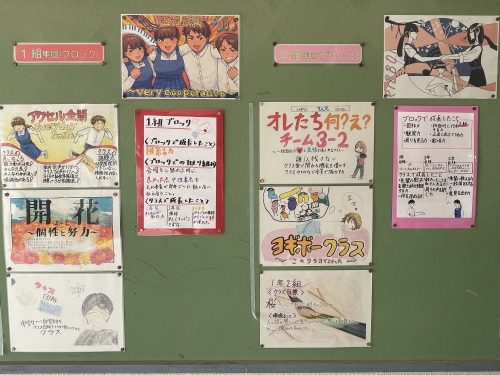

そして、文化委員会では、各学年の文化委員が組ブロックごとに、文化活動発表会で取り組んだ合唱の振り返りをまとめて、それをブロック掲示板に掲示しました。

ブロックで成長したこととして、「団結力」というキーワードが光っています。3年生を中心に行ったブロック練習が思い出されますね。

それらを見ると、クラスや部活で努力したことや、団結して目標を目指したことなど、当時の文化活動発表会の様子がよみがえってきます。その時、感じたことや成長したことを、次の活動に活かしていきたいですね。

|

|

|

| 2024年11月25日(月) |

| 発電実験ラジオの製作 |

|

|

|

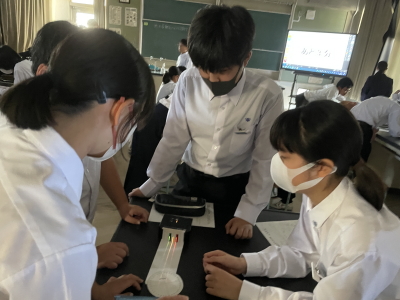

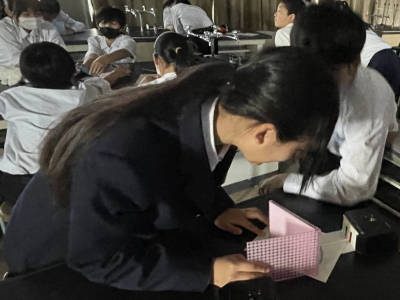

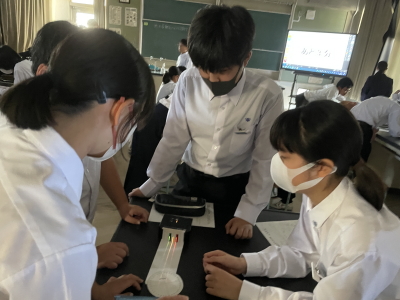

2年生が技術・家庭科(技術分野)の授業で、エネルギー変換の技術について学習しています。

運動エネルギーを電気エネルギーに変換したり、電気エネルギーを光るエネルギーや音を出すエネルギーに変換したりすることを学ぶことができる「発電実験ラジオ」の製作に取り組みます。

まず取り組むのは、製作するための電子部品の確認です。固定抵抗器や整流ダイオード、電解コンデンサなど、見るのも聞くのも初めての人も多かったと思います。

その一つ一つの部品が組み合わさり、LEDライトやラジオになっていきます。技術ってすごいですね。

この「発電実験ラジオ」は、手回し発電機が付いているので、電池がなくなってもライトを付けたり、ラジオを聴いたりすることができ、防災に役立ちます。完成を楽しみに製作に取り組んで、完成後は実生活にも役立ててくださいね。

|

|

|

| 2024年11月24日(日) |

| 地域とつながった2日間 |

|

|

|

廿日市中央市民センターまつりの2日目は、「廿中焼」以外にも多くの生徒がボランティアとして参加しました。

まずはお馴染み放送部。ステージ発表の司会・進行を務めました。これまでいろいろなイベントで経験していることもあり、落ち着いていて安心してみていられました。発表団体の紹介を行ったり、いろいろなアナウンスをしたりしてステージを盛り上げてくれました。

この市民センターまつりには、多くの方が来られることもあり、いろいろなバザーのお店が出店されていましたが、廿日市地区まちづくり協議会のバザーを手伝ったボランティアの生徒もいます。スーパーボールで子どもたちへ対応したり、フライドポテト、焼きそば、綿菓子、飲み物を地域の方と一緒になって販売したりしました。

特にお昼どきは、ものすごい人で、行列が途切れず、大忙しだったと思います。それでも、「いらっしゃいませ!」「ありがとうございました!」と笑顔で声をかけ、幅広い年代の方と関わることができたのはよかったですね。こういう時は、学校では見られない姿が見られ、いい経験をさせてもらえたんだなと思ました。

最後は、たくさんの方から「頑張ってくれてありがとう」と声をかけていただきました。

2日間の廿日市中央市民センターまつりでの交流を通して、地域とつながることの楽しさ、大切さを感じることができたのではないでしょうか。

貴重な機会を与えてくださった、廿日市市中央市民センター、廿日市地区まちづくり協議会の皆様、どうもありがとうございました。

|

|

|

| 2024年11月24日(日) |

| 「廿中焼」大人気! |

|

|

|

廿日市中央市民センターまつり2日目、いよいよ「廿中焼」の販売当日となりました。8時過ぎると、続々と調理室に生徒が集まってきて、スタートです。10時の販売開始までに、できるだけ焼いておこうと早速取りかかりました。

スムーズに焼けるように、昨日練習をしていたこともあり、いい感じに「廿中焼」ができあがりました。生地をつくり、あんこやクリームを1個ずつの量に計り、そして生地を鉄板の丸い型に入れ、ほどよくやけてきたらあんこやクリームを入れていき、焼けたら最後に「廿中」という焼印を押して完成です。それぞれ役割を分担し、手際よく作業を進められました。

そして10時、ほかほかの「廿中焼」の販売開始です。この「廿中焼」は、お年寄りから小さな子供まで、幅広い年齢層の方が買いに来られていました。寒かったこともあって、温かい「廿中焼」を手にされた時に、笑顔がたくさん見られました。

買い求める方はとぎれることなく、飛ぶように売れる勢いで売れていき、予約していただいて買っていただくという状況にもなりました。鉄板も一度に焼ける数に限りがあり、焼いてもすぐに売れるという人気ぶりで、とにかくひたすら焼き続け、最終的に973個売ることができました。

朝から立ちっぱなしの作業で、終わった時にはみんなへとへとになっていましたが、充実感に満ちた表情をしていました。それぞれの役割に一生懸命取り組む姿は、とても生き生きしていて、見ていて嬉しかったです。

準備や生徒のサポート、片付け等では、PTAやイベントサポーターの方に大変お世話になりました。どうもありがとうございました。

今日、「廿中焼」を買いに来てくださった方が、「来年も買いに行こう」と思ってくださったら嬉しいですね。

|

|

|

| 2024年11月23日(土) |

| 廿中生が大活躍!~中央市民センターまつり~ |

|

|

|

廿日市中央市民センターまつりの1日目です。廿日市中学校からは、情報科学部と職場体験学習で中央市民センターを訪問した生徒が、中央市民センターまつりを盛り上げてくれました。どちらも、地域行事では初めての参加になります。

情報科学部は自作のゲームを持参し、訪れる人にその成果を披露しました。4台のパソコンが会場には並んでおり、難易度を少しずつ変えて、楽しんでもらえるようにしていました。情報科学部の部員が優しく小学生に教えているのが微笑ましかったです。

職場体験学習の生徒は、自分たちでクイズラリーを企画し運営しました。クイズは5問あり、そのうちの1問は廿中ソーランの掛け声は「ソーラン」と何でしょうという問題でした。そのクイズを見ていた親子がいて、お父さんがお子さんに「自分は廿中ソーランのリーダーをやっていた。」と話していました。クイズラリーが先輩と後輩をつなげてくれるとともに、伝統ある「廿中ソーラン」の歴史を感じることができました。

廿中生が大活躍した1日目。明日の2日目も、放送部による司会・進行、「廿中焼」の販売、廿日市地区まちづくり協議会のバザーのお手伝いと、多くの廿中生がまつりを盛り上げます。

|

|

|

| 2024年11月22日(金) |

| キャッチ!「1・2・3」 |

|

|

|

ここ数日、朝が寒くなり、マフラーや手袋をして登校する生徒も見かけるようになりました。こういう日は、体を動かすと暖かくなりますね。

1年生が保健体育科の授業で、ベースボール型球技のソフトボールに取り組み始めました。朝よりは気温は上がっていましたが、グラウンドに出ると、ひんやりします。それでも、1年生は元気いっぱいです。

今日ははじめてなので、キャッチボールからです。グルーブをはめないで、硬いボールを使わず、ポリウレタン製のスポンジのようなボールを使ってキャッチボールをします。柔らかいので、投げるのも捕るのも抵抗がないみたいです。

捕球から送球のステップをスムーズにすることができるようになるのがこの時間の目標です。ボールを捕ってから「1・2・3」というリズムで投げるとスムーズにいくようです。ボールをうまくキャッチすることもポイントのようです。

最初は、難しかったようですが、練習するにしたがって、キャッチボールが続くようになっていました。

実際のボールでも、「1・2・3」のリズムを身体がしっかり覚えていれば、上手くできると思います。

|

|

|

| 2024年11月21日(木) |

| 修学旅行のしおりの表紙をデザインする |

|

|

|

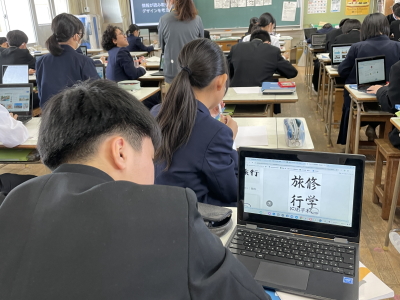

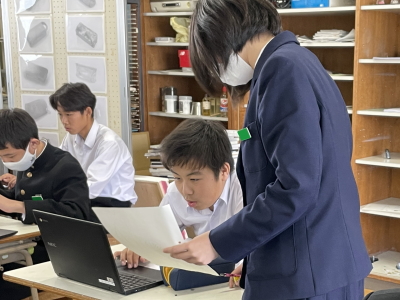

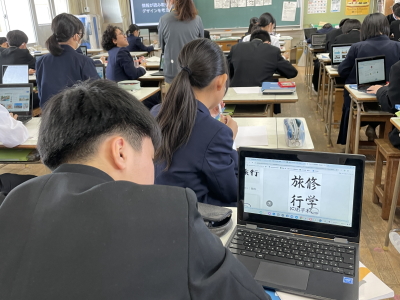

2年生にとって、ちょうど2か月後が修学旅行の出発日です。美術科の授業では、学習したことを活かして、修学旅行のしおりの表紙のデザインに取り組んでいます。

修学旅行の情報が読み取りやすいデザインの表紙を考えることが目標で、生徒たちは、3日間の旅行行程を頭に入れながら、デザインを考えています。

表紙のデザインは、修学旅行の文字をレタリングすることや、絵はハッチングという平行線を引き重ねて絵に重厚感を与えることができる技法を使うことなど、これまで学習した技法を使って作品を仕上げます。

技法を駆使して完成した作品の中の一つが、修学旅行のしおりの表紙となります。どんな作品が、しおりの表紙に選ばれるのか楽しみですね。

|

|

|

| 2024年11月21日(木) |

| 佐方小学校出前授業 |

|

|

|

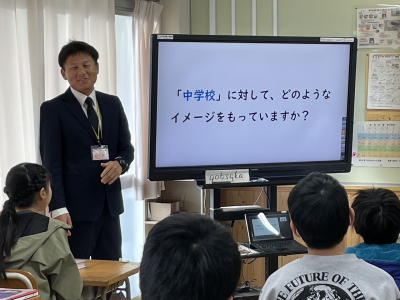

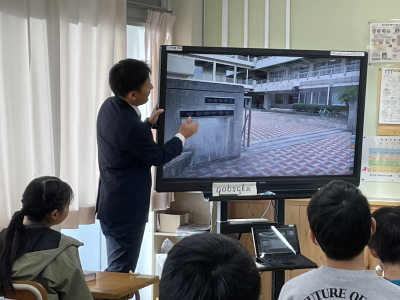

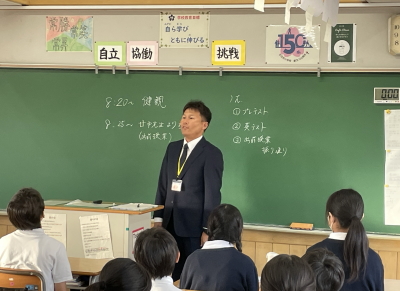

廿日市中学校区内の小学校出前授業として、本校の生徒指導主事が、先週の廿日市小学校に続き、今週は佐方小学校を訪問させていただいています。小学校6年生の皆さんに中学校生活についての具体的なイメージをもってもらうことがねらいです。

少し緊張気味に話を聞いていた6年生の皆さんですが、「先生などが厳しくなるイメージだったけど、今日説明してもらって中学校生活がイメージできた。」「授業が小学校より5分長いのがきついと思った。中学校では、自分から行動して自分をコントロールすることが大切だと分かった。」「厳しいこともあるけど、部活など楽しみなことがあって中学校もいいなと思った。」など、話を聞いて中学校生活が少しイメージできたのか、緊張もほぐれたようでした。

3学期にもう1回、出前授業で訪問させていただく予定です。残りの小学校生活を大切にして、さらに成長した皆さんに会えることを楽しみにしています。

|

|

|

| 2024年11月20日(水) |

| たくさんの「ありがとうの実」 |

|

|

|

生徒会の「ありがとう1万回プロジェクト」の取組が進んでいます。各クラスの「ありがとうの実(感謝のメッセージカード)」が、職員室前の廊下の各組ブロックの木にたくさん成っています。

昨日、生徒会執行部の皆さんが、各組ブロック木を丁寧に掲示してくれました。そこには、仲間に感謝を伝えるたくさんの温かい「ありがとう」のメッセージが書かれています。ほんのわずかな期間ですが、校内にはたくさんの「ありがとう」があふれていますね。

今回は第1弾ですが、今後、第2弾、第3弾と、たくさんの「ありがとうの実」がなった「ありがとうの木」が校内に掲示されると思います。

自分や周りの人を大切にして、感謝の気持ちを忘れず、たくさんの「ありがとう」があふれている学校って、素晴らしいと思いませんか。

みんなが幸せを実感できるWell-beingな学校は、一人一人の何気ない「ありがとう」の積み重ねの上にあるのだと思います。

|

|

|

| 2024年11月20日(水) |

| 和食の命「出汁(だし)」の奥深さを感じる |

|

|

|

2年生が技術・家庭科(家庭分野)の授業で、昆布と鰹節を使って混合出汁を取り、すまし汁を作りました。

小学生の時は、煮干しを使って出汁を取り、みそ汁を作った経験があるようでしたが、2種類の食材を使って出汁を取るのは初めてでした。昆布のうまみ成分グルタミン酸と鰹節のうまみ成分イノシン酸が合わさると相乗効果でうまみが倍増します。

今日は、出汁のうまみを味わうための汁なので、具材は、ねぎと麩とかまぼこのみです。かまぼこは、飾り切りの「結びかまぼこ」に挑戦しました。

最後は、先生が作った出汁を取っていないすまし汁と、自分たちが作ったすまし汁の飲み比べをしました。飲んだ瞬間「全然、味が違う!すまし汁うまい。」「わあ~~、出汁って大事なんだ。」「香りも全然違う。」などの声が上がっていました。出汁の奥深さを感じられたようです。

教室を出る際に、「先生、めっちゃ簡単だったから、家でも作ってみます。」と話す生徒も…。学んだことを家庭で生かそうとするその前向きな姿勢は嬉しくなります。

|

|

|

| 2024年11月19日(火) |

| どのパンがおいしい?~パンの食べ比べ教室~ |

|

|

|

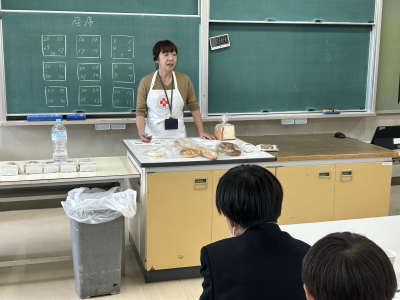

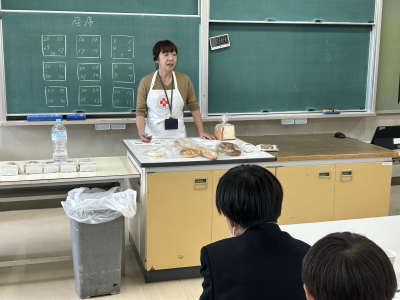

今日は、あの有名なアンデルセンから講師やスタッフの方が来てくださり、技術・家庭科(家庭分野)で「食」について学んでいる2年生の希望者を対象に、「パンの食べ比べ教室」が開催されました。

食事やおやつにパンを食べる機会は多いと思います。給食にもコッペパンやパインパンなど、いろいろなパンが出ますね。家で実際にパンを作ったことがある人もいることでしょう。

今は、パン屋さんも多く見かけ、デパートやスーパー、コンビニ等でもいろいろなパンが並んでおり、私たちの生活にはとても身近にあるものです。

しかし、パンは完成までにとても時間がかかること、パンというものができたのは約5千年も前という話を聞き、参加した生徒たちはみんな驚いていました。

生徒たちは、中近東、イタリア、フランス、ドイツ、デンマーク、日本で食べられているパンを順番に食べていきました。おいしそうなパンを目の前にして、人気だったのは、デンマークのデニッシュです。表面がパリパリで中のクリームがおいしかったですね。シュトレンというパンは、クリスマスを待ちながら食べるドイツのパンだそうです。

ヨーロッパでは主に自分の国のパンを食べるそうですが、日本ではいろいろな国のパンを食べることができます。パン屋に行く機会があったら、もとは同じ小麦粉から作られるいろいろなパンを食べ比べてみるのもいいですね。

|

|

|

| 2024年11月18日(月) |

| 2学期末試験はじまる |

|

|

|

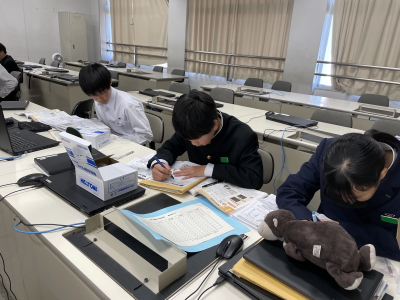

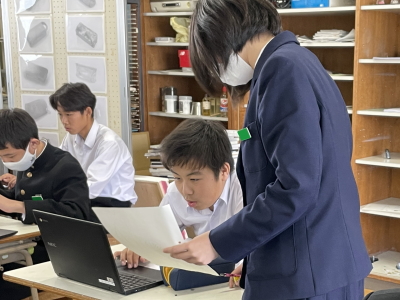

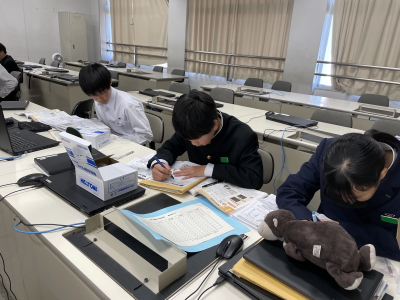

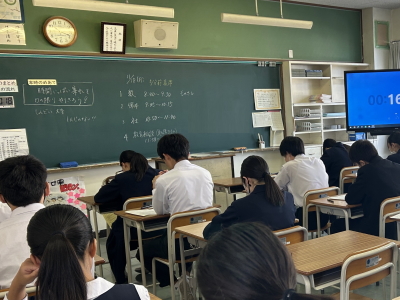

今日と明日の2日間、2学期末試験が行われます。今朝は、気温も低く、寒い朝でしたが、問題集を手に登校する廿中生の姿が多く見られました。この光景は定期テストの日の朝にはお馴染みとなった光景です。

また、最終確認のためか、テストに集中して臨むためか、いつもより早く登校した生徒も多くいるようです。

試験には、みんな真剣に取り組んでいました。勉強した成果が生かされるといいですね。今日、3教科が終了し、明日は残りの3教科の試験が行われます。気を抜かず、午後からは、明日に備えて試験勉強を頑張ってくださいね。

今週は、寒くなる日もあるとのことなので、体調管理もしっかり行って最後の1日に臨みましょう。

|

|

|

| 2024年11月15日(金) |

| 三審制度 |

|

|

|

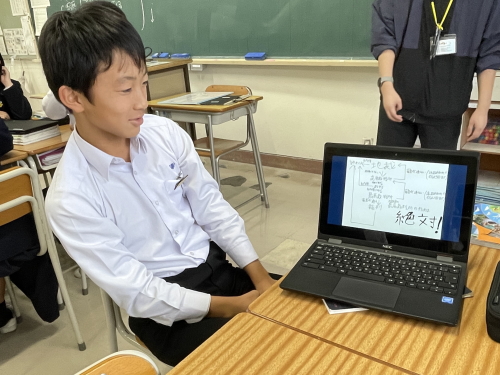

3年生が社会科の授業で、三審制度について学習しています。「地方裁判所」をスタートした審議が、「地方裁判所」⇒「高等裁判所」⇒「最高裁判所」と進んでいくことは、多くの生徒が理解していましたが、先生から「⇒」のところを詳しく説明できることが大切と課題が投げかけられました。

そのことについて、各班で意見をまとめましたが、その流れをロイロノートに上手にまとめてくれた生徒もいました。ロイロノートのよいところは、先生からの資料だけでなく、生徒の資料も全員に配付して共有できることです。月曜日からのテスト勉強に役立ちますね。ありがとうございます。

この授業のまとめとして、「凶悪事件の裁判は、重大な裁判となるので上位の高等裁判所から審議を始めるか、それとも他の裁判と同じように地方裁判所から始めるのか。その理由も併せて説明しよう。」というお題が出されました。三審制度の趣旨を理解できていれば簡単と思われますが、結果はどうだったでしょうか。

|

|

|

| 2024年11月15日(金) |

| オリジナル木工作品の完成に向けて |

|

|

|

1年生が技術・家庭科(技術分野)の授業で設計・製作している木工製品が、段々と形になってきました。

両刃のこぎりで切断した底板や側板などの部品がくぎによって組み合わさり、イメージ通り自分が設計した形になってくると、作業のペースも徐々に上がってきました。

くぎうちは慣れないと1人で作業をするのは難しいので、2人1組で協力して作業を行っています。

木工製品の製作も大詰めです。間違って自分の指をたたいてしまわないよう、完成に向けて、最後の組み立ては仲間と協力して、慎重に仕上げていきましょう。

皆さんの思いの詰まったオリジナル木工製品の完成を楽しみにしています。

|

|

|

| 2024年11月14日(木) |

| 進路懇談会を終えて |

|

|

|

3年生の進路懇談会が終わりました。これからは、自分の目標に向けて、妥協せずどれだけ努力をするかだと思います。一人一人、目指す目標は違うと思いますが、みんながお互いの目標を達成できるような、そんな雰囲気を創っていきたいですね。廿中のリーダー3年生なら、それができると思っています。

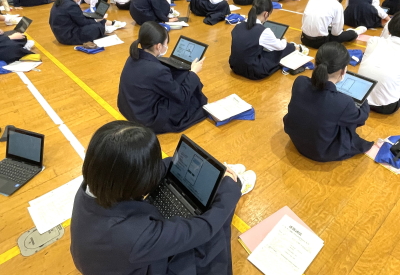

今日は、体育館で広島県公立高校のインターネット出願の流れについて確認しました。全員が広島県公立高校を受検するわけではありませんが、私立高校でも、今はインターネット出願が当たり前になってきています。

それらに対応するためにも、今日確認した動画も参考にしながら、本番の出願の時に慌てないように、明日から始まる「デモサイト」でしっかり練習をしておきましょう。

|

|

|

| 2024年11月14日(木) |

| 廿日市小学校出前授業 |

|

|

|

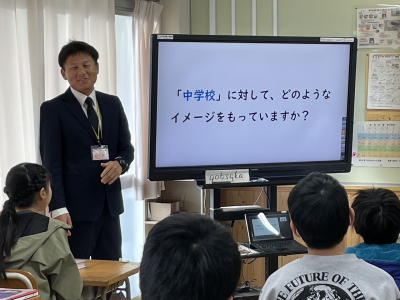

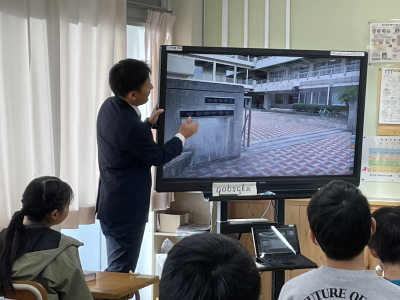

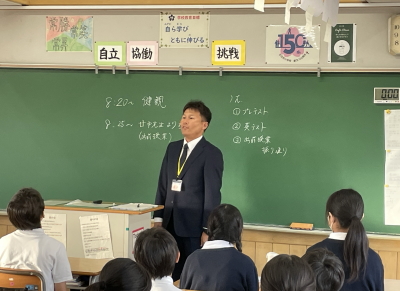

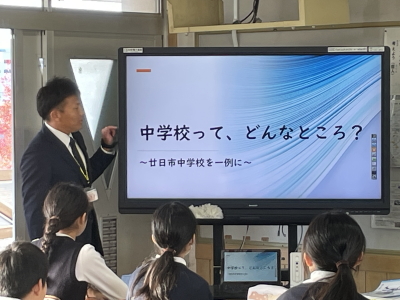

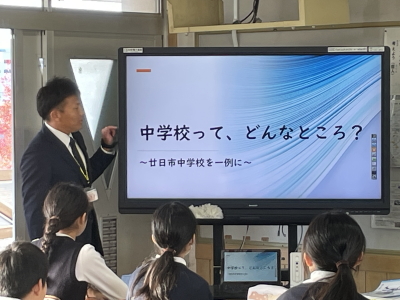

毎年恒例の小学校出前授業です。本校の生徒指導主事が校区内の2つの小学校(廿日市小・佐方小)に出向いて、小学校6年生を対象に中学校生活について具体的なイメージをもってもらうことをねらいとして授業を行います。今週は、廿日市小学校を訪問させていただいています。

ほとんどの児童が来年廿日市中学校に入学してくることから、廿日市中学校の1日を例にして、「中学校って、どんなところ?」というタイトルで授業を行いました。

日課や決まり事、小学校にはない部活動のことなど、児童の皆さんは、楽しみや不安など、様々な思いを交差させながら真剣に耳を傾けてくれました。

3学期にもう1回、出前授業で訪問させていただく予定です。その時は、児童の皆さんも卒業間近なので、より中学校生活に興味が湧いていると思います。それまでに、聞いてみたいことなど、用意しておいてくださいね。

|

|

|

| 2024年11月13日(水) |

| 大切な命を守るために2(津波想定避難訓練) |

|

|

|

出前講座に続き、6校時終了後、地震・津波を想定した避難訓練を行いました。校内にいる時に、強い地震が発生し、その後、津波警報が発令され、大きな津波が廿日市沖に到着する危険があることを想定した訓練です。

出前授業で話されたように、まず、地震の直後は、机の下に入り、頭を保護し、その後は、グラウンドに集合し、高台の桂公園まで避難します。先生たちも、実際にこのようなことが起こった時を想定して、必要なものを今回の訓練で持ち出してみました。

避難先の桂公園では、出前講座をしていただいた中田様から、「おおむねスムーズに避難できていたと思います。」というご講評をいただきました。

この避難訓練には、毎年、「おおとり応援団」の方にご協力をいただき、生徒のみなさんが、安全に避難できるように、学校から桂公園までの間に立っていただきました。「おおとり応援団」の皆様には、いつも廿日市中学校をいろいろな面から支えていただいています。

地震や津波は、学校にいる時に起きるとは限りません。今日学習したり体験したりしたことを、いつ起こるか分からない巨大地震や津波への備えに、是非生かしてほしいと思います。

出前講座から避難訓練までご指導くださった中田様、そして「おおとり応援団」の皆様、本日はありがとうございました。

|

|

|

| 2024年11月13日(水) |

| 大切な命を守るために1(出前講座) |

|

|

|

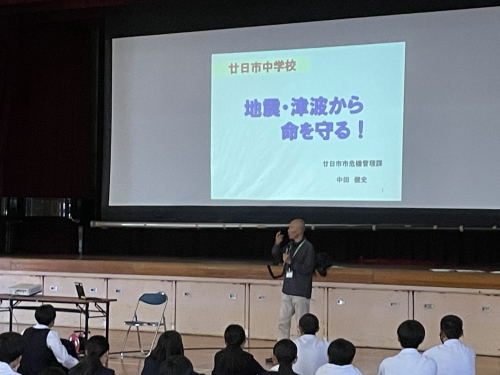

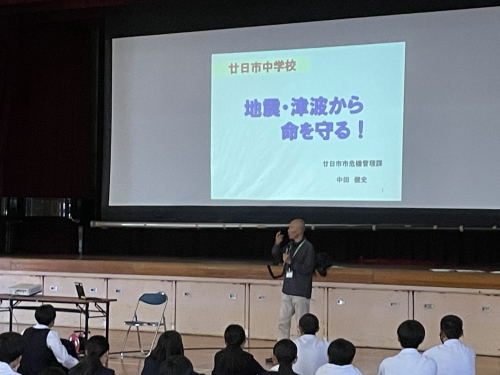

今日は、廿日市市危機管理課減災推進係の 中田 健史 様を講師にお招きし、地震や津波が起きた時の対応等について、学年ごとに学習しました。

地震や津波というと、今年の元旦に起こった能登半島地震が記憶に新しいですが、自分たちの身近でも、起こり得るものです。

いきなり揺れると、動揺して何をしたらよいか分からなくなりそうですが、まずは「自分の身を守る」ことを最優先してほしいということでした。

これから30年以内に「南海トラフ巨大地震」が起こる確率は80%と言われており、廿日市市では震度6弱、最大約4mの津波が押し寄せてくることが予想されているそうです。かつて消防士だった中田様は、阪神淡路大震災の時には、現地に赴き、惨状を目の当たりにされた経験を写真で紹介しながら話してくださいました。震度6弱の地震が起こると、何もかも滅茶苦茶になり、歩くことさえもままならない状況だということが分かったと思います。

また、津波の速度は時速1000キロ以上と言われており、津波が到達するまでにできるだけ高い所へ逃げなくてはいけません。

もし、実際に地震や津波が起こったとき、どうやって身を守るか、どこへ避難するかなど、しっかり考えておかなければいけません。家族で話し合っておくことも大切です。

ハザードマップを確認すること、電気やガスがなくても生活できるよう、必要なものを用意しておくなどの必要性についても話していただいたので、今、できることをやって、大切な命を守れるようにしましょう。

|

|

|

| 2024年11月12日(火) |

| 光が鏡ではね返る時の規則性 |

|

|

|

1年生が理科の授業で、光が鏡ではね返る時の規則性を調べる実験を班ごとに行っています。

光源装置にスリットを組み合わせ、スリットを通った光線を鏡に当て、入射角の角度をいろいろ変えて、その時の反射角の角度を調べる実験です。

生徒たちは班で協力して、入射角と反射角の角度の測定をしています。光が鏡で反射するときの光の進み方は予想通りでしたか?

実験結果を基にした光の反射の規則性から、鏡にうつる物の見え方が説明できるように発展させていきましょう。

|

|

|

| 2024年11月12日(火) |

| 生徒指導規程見直しウィーク |

|

|

|

令和7年度に向けて、生徒指導規程見直しウィークが始まりました。今日は生徒会長から、自分たち廿中生が主体となって、生徒指導規程(いわゆる校則)の見直しをしていくことが全校に伝えられました。

この見直しは、これまで廿中生が伝統を大切にし、自分たちの学校生活を豊かにするための生徒指導規程を守り、民主的な手続きを踏んでよりよいものに変えたいという先輩たちの思いが引き継がれています。

昨年度の生徒指導規程の見直しでは、生徒からの出された意見について、廿中生として恥ずかしくないルールやマナーかどうかを各クラスが協議し、①雨の日の長靴が可(下駄箱に入る長さ)、②所有の目印になるキーホルダーが可、③寒い日の防寒着(部活のウィンドブレーカー含む。)が可となりました。

今年度は、第3条【生活規律】、第4条【校外生活】について、本校の校訓や学校教育目標を踏まえて、①新しく追加したいもの、②必要のないもの、③文章表現を変えたほうがよいもの等を、11月22日(金)までに各クラスの代議員が意見を集約することになっています。

廿日市中学校の将来を見据え、生徒会会員である皆さんによる、学校生活をさらに豊かにするための積極的な意見を期待しています。

いつも見守ってくださる地域をはじめ、誰からも愛される私たちの廿日市中学校の歴史を創っていきましょう。

|

|

|

| 2024年11月11日(月) |

| 生徒会選挙活動(正門前あいさつ運動) |

|

|

|

次期生徒会執行部役員へ立候補した生徒たちの選挙活動が始まりました。

各役職と人数は、生徒会長1名、副会長1名、書記1名、会計1名の計4名です。2年生と1年生が立候補できますが、今回は2年生のみが立候補しています。

今日は選挙活動の一つとして、立候補者が朝から正門前であいさつ運動に参加しました。あいさつは、人と人とのコミュニケーションの第1歩です。元気な挨拶は笑顔が増えます。そして、相手からの印象がよくなります。来年度、生徒会の中心なって活動するためにも、まずはあいさつが大切ですね。

これから、放送演説なども始まります。廿日市中学校のために勇気を出して立候補してくれた候補者の皆さんの心意気を大切にして、演説内容をしっかりと聴いて選挙に臨みましょう。

|

|

|

| 2024年11月8日(金) |

| 文化活動発表会閉幕 |

|

|

|

10月31日のオープニング行事から始まった令和6年度文化活動発表会が閉幕しました。

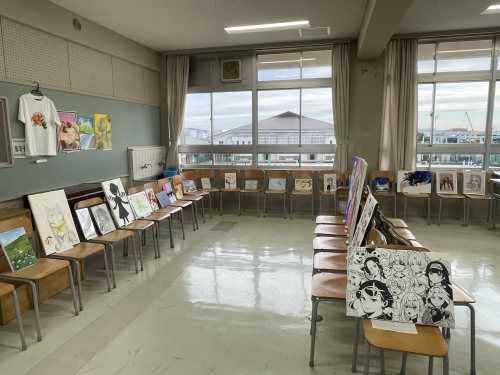

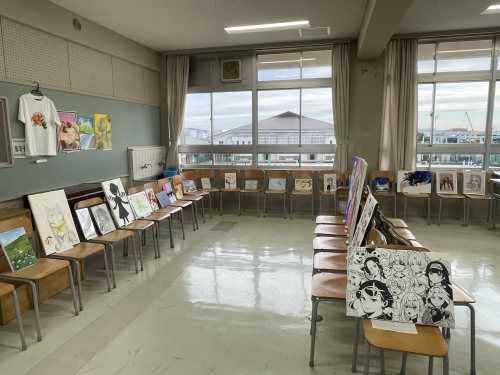

茶道部によるお茶会があり、ウッドワンさくらぴあ大ホールでのステージ発表があり、そして、今週の文化部や委員会、教科等の展示発表では、生徒の皆さんの力作を見ることができました。

先週から続く、今回の文化活動発表会では、「文化の秋」にふさわしく、変化に富んだ皆さんの文化活動を満喫することができました。

また、この行事を通して、仲間の良さや、協力することの大切さなども改めて感じることができたのではないでしょうか。まさに、スローガン「響力」そのものだったと思います。

楽しく、見ごたえのあった文化活動発表会。閉幕するのは寂しいですが、皆さん、たくさんの感動をありがとうございました。

|

|

|

| 2024年11月8日(金) |

| 単元内自由進度学習(平家物語) |

|

|

|

2年生が国語科の授業で、平家物語の「扇の的」の単元で、「単元内自由進度学習」に取り組んでいます。「単元内自由進度学習」とは、生徒自身がその単元の学習計画を立て、学習ペースを自分で決めながら学習を進める方法です。

この学習のゴールは、「登場人物の言動から当時のものの見方・考え方を捉える。」です。

「『扇の的を射ること』にはどんな意味があるのか。」や「『扇の的を射ること』はどれほど難しいのか。」など、いくつかの課題をまとめながら、この学習のゴールに迫っていきます。

「『扇の的を射ること』はどれほど難しいのか。」の課題では、生徒たちが廊下でメジャーを使って、扇の的がどれくらい遠いのかを実感しようとしています。原文には、的までの距離が「40間余り」とあります。1間が1.8mなので、72m離れていることになります。廊下で、72mを実感した生徒たちは、「こんなん普通に当たらんじゃろ。」とか「海の上で船は揺れてるのに…。」など感想を漏らしています。

そういったことを実感して、この「扇の的」を読むと、物語にぐっと入っていけますね。

イヤホンで、「平家物語」を聴いている人、昔の時刻の表し方の図を見て、どの時刻の出来事かを調べている人、合戦図から源平合戦について振り返っている人など様々です。それぞれが自分の学習ペースに合わせて、時には仲間と協力しながら、時には先生に質問しながら、「平家物語」を読み解こうとしています。

この学習が終わった時、「扇の的」の魅力をみんなに語れるようになると面白いですね。

|

|

|

| 2024年11月7日(木) |

| 練習の成果を発揮して |

|

|

|

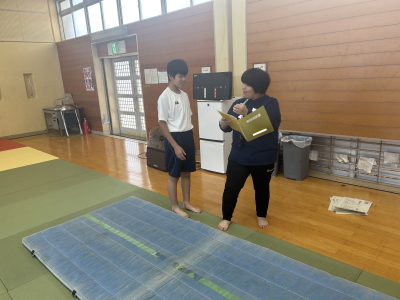

1年生が保健体育科の授業で、10月のはじめからマット運動に取り組んできましたが、一通り、技を学習し、いよいよ実技テストに挑戦です。

これまで体操選手の技を動画で見たり、自分の技を録画してそれを見て改善点を考えたりして、技をより美しくするために練習をしてきました。

実技テスト本番の前に、自分で練習し、納得できるようになったら、先生の所に行きます。技は、前転、後転、開脚前転、開脚後転など、たくさんの種類があります。自分ができそうな技から練習し、できるようになった技は成功率、完成度を高めるためにさらに練習を重ねます。

練習の時は、楽しそうにやっていても、テストとなると、緊張してしまうようですが、技がきまった時には、うれしそうな笑顔が見られました。

実技テストはあと1回です。10月のはじめに比べると、みんなずいぶん上達したと思います。時間は限られていますが、これまでの練習の成果を発揮して、少し難しい技にも挑戦してみてくださいね。

|

|

|

| 2024年11月6日(水) |

| 文化活動発表会(情報科学部) |

|

|

|

今週は「学校へ行こう週間」に合わせて、文化活動発表会の展示発表も開催しています。

情報科学部はパソコン教室を会場に、放課後限定で、自作のゲームを公開しています。「今日はたくさん来てくれてうれしいです。」と言う部長の言葉にあるように、パソコン教室は大盛況でした。

情報科学部員が作ったそれぞれの自作ゲームは、制作者の思いが込められおり、参加した生徒たちも夢中になって、場面をクリアしようとゲームに挑んでいました。

文化活動発表会の展示発表は、あと2日です。情報科学部に限らず、すべてにおいてクオリティーが高い廿日市中学校の展示発表をまだ鑑賞していないのはもったいないので、是非足を運んでみてください。

ちなみに、情報科学部は、「中央市民センターまつり」の初日(11/23)でも、会場で自作ゲームを公開する予定です。

|

|

|

| 2024年11月6日(水) |

| 新たな学び・深い学び |

|

|

|

2年生が理科の授業で、気象や風について学んでいます。今日の課題は「広島県と愛媛県の1日の1時間ごとの風向を比較して気付いたことをまとめる」です。広島県は南側に、愛媛県は北側に海があります。したがって、2つの県では、風の吹き方が違っているわけです。

そこで、2つの県の違いから、昼と夜で、風向が変わるのはなぜかを考えました。先生から、3つのヒントカードが提示され、生徒たちは、それをもとに調べ、自分が考えたことを紹介し合います。友達の意見を聞いて「ああ、そうか!」と気付くこともあるようです。この過程に新たな学びがあることが、生徒たちの姿から分かります。

それぞれの考えをロイロノートに提出し、何人かの生徒が発表するという全体で共有する場面も見られました。その後、先生から補足の説明が少しあり、最後にもう一度まとめます。こうやって学びが深まっていくのだと感じました。

「理科室では、グラウンド側(海側)から風が吹いているけど、夜は、廊下の方から吹いてくる」という先生の説明に、みんな「なるほど」という表情をしていましたが、夜の理科室でそれを確かめるのは怖いですね。

いずれにしても、今日、学習したことは、また、明日からの学びに生かされると思います。明日はどんなことを学ぶのでしょうか。楽しみです。

|

|

|

| 2024年11月5日(火) |

| 今週は「学校へ行こう週間」 |

|

|

|

今週は「学校へ行こう週間」です。9時30分から16時30分の間、フリータイム学校参観ウィークで、授業、部活動、文化活動発表会展示発表などを参観することができます。(情報科学部の部活動参観は、放課後のみです。)

昼休みになると生徒たちも、各展示場所に足を運び、文化部の作品や、授業や委員会での学習成果の展示を興味津々、じっくりと鑑賞しています。「これ、すごいねー。」「これ、かわいいー。」など、作品を見た素直な感想をあちらこちらで聞くことができます。

今週は、時間内はいつでも展示発表を参観することができますので、保護者・地域の皆様も、ご都合がよろしければ、ぜひ廿日市中学校に足を運んでみてください。この機会に廿日市中学校の教育活動をじっくりとご覧ください。

|

|

|

| 2024年11月3日(日) |

| 2024子どもまつり |

|

|

|

今日は、ここ数日の大雨が上がり、きれいな青空が広がっています。そんな中、新宮中央公園で「2024子どもまつり」が行われ、廿日市中学校の生徒がボランティアスタッフとして参加しました。

この「子どもまつり」は、子どもたちが自由で自発的な遊びに参加し、創作活動やチャレンジ活動を体験することによって、それぞれの個性を発揮し、豊かな感性や社会性・創造性を育てることをねらいとして開催されています。

天気もよかったこともあって、たくさんの子どもたちが公園に集まって、いろいろなことにチャレンジしたり、遊んだりしていました。

中学生は、青少年育成廿日市市民会議の方と縄跳びの数を数えたり、輪投げのサポートをしたり、靴とばしの距離を測定したりなど、スタッフとして頑張っていました。青少年育成廿日市市民会議の方も「みんなよくやってくれて助かっています。」と言ってくださっていました。

次々と子どもたちが来て大忙しでしたが、子どもたちに優しく声をかけ、子どもたちが楽しめるように接していました。

三連休の中日、天気もよく、子どもたちの笑顔に元気をもらえましたね。貴重な体験をさせていただいた、青少年育成廿日市市民会議の皆様、どうもありがとうございました。

|

|

|

| 2024年11月1日(金) |

| 感動をありがとう! |

|

|

|

ウッドワンさくらぴあ大ホールで行われる文化活動発表会は、生徒会執行部にとって、執行部の活動を締めくくる最後の大きな生徒会行事です。

文化活動発表会のためのスローガンを考えたり、昨日のオープニング行事や今日のステージ発表の企画や運営をしたりなど、行事を成功させるために、頭を寄せ合い、アイデアを出し合い、計画を立ててきました。

今日は、特に行事を成功に導くため、緊張や不安もあったかと思いますが、さすが執行部、堂々と会を運営してくれました。生徒会長、文化委員長をはじめ、生徒会執行部の皆さん、ありがとうございます。

そして、執行部に負けないくらい頑張ったのが、生徒会の会員である廿中生の皆さんです。一人一人が文化活動発表会を盛り上げるために、自分ができることを精一杯頑張ってくれました。

そんな、一人一人の「響力」が心に残る素晴らしい文化活動発表会ステージ発表になったのではないかと思います。たくさんの感動をありがとうございました!

来年は、今の2年生がリーダーとなり、そして、再来年は今の1年生がリーダーとなり、さらに文化活動発表会を盛り上げてくれるものと期待しています。今回経験したことを活かして、すばらしい伝統をこれからも、継承してくださいね。

|

|

|

| 2024年11月1日(金) |

| 文化活動発表会舞台裏 |

|

|

|

毎年の恒例?となったステージ発表のトリは、吹奏楽部の演奏に合わせた、3年生の先生たちのダンス?の披露です。金髪のかつらも毎年の恒例みたいです。

本番まで、振り付けや動きをみんなで合わせる時間がほとんどなかったので、先生たちのダンス?は、吹奏楽部が先生役になって動画を作成し、ロイロノートの資料箱に保存してくれました。それを見て、先生たちが各自で自主練習することになっていました。

とはいっても、ほぼぶっつけ本番に近い状況にもかかわらず、舞台裏では3年生の先生たちが、吹奏楽部とリラックスして出番を待っています。

いざ本番では、吹奏楽部の素晴らしい演奏に合わせて、うまく踊れたかは疑問ですが、会場のみんなと楽しく盛り上がることができたので、許してもらいましょう。

|

|

|

| 2024年11月1日(金) |

| 文化活動発表会ステージ発表2 |

|

|

|

合唱コンクール、3年生有志による廿中ソーランに続くステージ発表は、放送部による演劇です。

普段はお昼の放送や地域のイベント等でのアナウンスをやっているイメージがありますが、1学期の終わりから、この文化活動発表会に向けて準備や練習を重ねてきました。昨年は、そのクオリティの高さにみんな驚き、今年も楽しみにしていた人が多かったのではないかと思います。その期待を裏切ることなく、今年も客席を魅了してくれました。笑える場面もあり、考えさせられるストーリーで、放送部の演技にみんなが引き込まれました。

そして、ステージ発表の最後を飾るのは吹奏楽部です。放課後はもちろん、土曜日も練習を重ねて迎えた本番、ステージのスポットライトを浴びて演奏する姿はとても素敵でした。8月の吹奏楽コンクールで優秀賞だった曲やみんながよく知っている曲を演奏しながら、途中ソロパートもあり、今まで本当にたくさん練習をしたんだろうなと感じられました。

観客の人たちに楽しんでもらえるようにと、最後のアンコールでは、校長先生や3年生の先生たちも登場して、とても盛り上がりました。そして、3年生にとっては、これが最後のステージです。悔いのない演奏ができたでしょうか。3年生の吹奏楽部が演奏を終えて、自分の席に戻った時、クラスの仲間が「お疲れ様!」「よかったよ!」と温かく迎えていたのが、とても心温まりました。

こうやって、たくさんの感動とともに、文化活動発表会のステージは幕を降ろしました。生徒のみなさんだけでなく、この文化活動発表会を見たすべての人たちとその感動を共有できたことを嬉しく思います。

|

|

|

| 2024年11月1日(金) |

| 文化活動発表会ステージ発表1 |

|

|

|

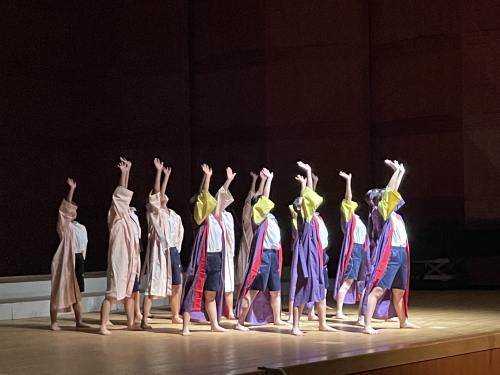

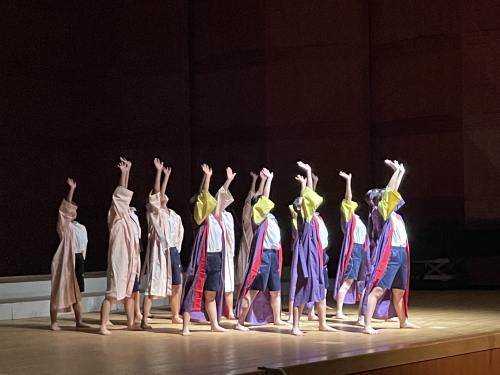

ウッドワンさくらぴあ大ホールを借りての令和6年度文化活動発表会ステージ発表が開幕しました。

ステージ発表のスタートは、昨年度から復活した各学年の合唱コンクールです。各クラスとも、合唱コンクールに取り組むにあたり、なかなかうまくいかず、くじけそうになったり、悩んだりしたこともあったと思います。でも、一人一人の頑張りや、お互いを認め合ったり、応援したりする姿も、たくさん見ることができました。

ここまで、チームをまとめてくれた各クラスの文化委員、代議員さん。合唱の指揮者、伴奏者、各パートリーダーさん。そして、仲間を支えた皆さん。本当にお疲れさまでした。

コンクールなので順位を付けなければいけませんが、どのクラスにも最優秀賞をあげたいくらいの心に響く素晴らしい合唱でした。

合唱コンクールが終わると、3年生有志による廿中ソーランです。いつもは地域応援・地域貢献活動として活躍している地域活動部隊(BIGAS)ですが、今日は廿中生のために、廿中ソーランを披露してくれました。というのも、3年生にとって、廿中ソーランを踊るのは、このステージが最後になります。フォーメーションは、いつもと違うステージバージョンで、大変盛り上がりました。

廿中ソーランは、地域でも廿日市中学校の代名詞として認知されています。これまで、いろいろなところで廿中ソーランを披露してくれたBIGASの皆さん、廿中の伝統を継承してくれてありがとうございます。最後のステージもとても輝いていましたよ。

|

|

|